家族信託の手続を自分で行う流れや費用は?専門家に依頼すべきケースもある?

家族信託の手続を、「自分だけで気軽に進めたい」とお考えの方がいらっしゃると思います。

しかし、安易な考えで手続を行うと、家族や親族同士で争うことになったり、思わぬ高額な税金が発生したりと、余計なトラブルに発展するリスクがあります。

このページでは、家族信託を自分で行う流れや費用をはじめ、自分で行うメリットやデメリットなどについて詳しく解説いたします。

家族信託の手続を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。

- この記事でわかること

-

- 家族信託の手続を自分で行う流れや費用

- 家族信託の手続を自分で行うメリットやデメリット

- 家族信託の手続を専門家へ依頼すべきケース

- 目次

家族信託の手続は自分でもできるが、専門家への依頼が無難

家族信託の手続を自分だけで行うことは可能です。

委託者(受益者)と受託者が合意して、信託契約さえ締結できれば、法律上は何も問題ありません。

しかし、家族信託の手続には、法律や税金などに関する専門的な知識が必要不可欠になってきます。「難しいことはわからないから…」といって、曖昧なまま手続を行ってはいけません。

たとえば、以下のようなトラブルが発生してしまうおそれがあります。

- 信託内容が原因で、家族の関係が悪化する

- 契約書に不備があり、信託手続を完了できない

- 予期せぬ税金が発生する

その点、弁護士などの専門家に依頼すれば、上記のようなトラブルを防ぎつつ、ご自身に合った信託内容を提案してもらえます。

手続の一部を代わりにやってもらうこともできるので、「手間をかけずに、安心して家族信託をしたい」という方は、専門家に依頼されたほうがよいでしょう。

家族信託の手続を自分で行う際の流れ

では、仮に家族信託の手続を自分でする場合、どのような流れで行うべきでしょうか。

基本的には、以下のとおりです。

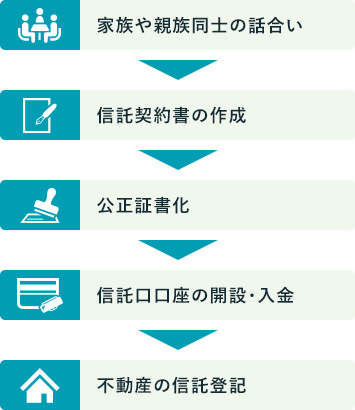

【手続の主な流れ】

- 家族や親族同士の話合い

- 信託契約書の作成

- 公正証書化

- 信託口口座の開設・入金

- 不動産の信託登記

まず、「何のために信託を行うのか」、「誰に財産を託すのか」について家族全員で話し合います。

その合意内容をもとに信託契約書を作成し、公証役場で「公正証書」にするのが一般的です。

公正証書にしておくことで、金融機関での信託口口座(信託財産を預ける専用口座のこと)の開設がスムーズに進みます。

その後、信託口口座へ財産を移し、不動産があれば法務局で登記手続を行って完了となります。

家族信託の流れについては、以下のページでも解説していますので、併せてご覧ください。

家族信託を自分で手続する場合の費用

専門家に頼らず自分で手続する場合、初期費用として20万円程度が必要になります。

ただし、この金額は信託する財産の価額によって変動しますのでご注意ください。

主な内訳は、信託契約書を公正証書にするための「公証人手数料」と、不動産がある場合の「登録免許税」です。その他、住民票や印鑑証明書などの取得費用も必要になります。

たとえば、価額3,000万円の財産を信託する場合、公証人へ支払う手数料は26,000円です。

また、信託財産の価額が1億円以下の場合、上記の基本手数料に13,000円が加算されます(信託加算)。

その他、証書の枚数に応じた費用が加わります。

※参考:法律行為に関する証書作成の基本手数料

専門家への報酬が発生しないため費用は抑えられますが、手続にかかる手間と時間はすべて自分で負担することになります。

専門家に依頼した場合の費用

弁護士などの専門家に依頼した場合の費用総額は、50万円~100万円以上がひとつの目安となります。

自分で行う場合の費用に加えて、専門家へ支払う報酬が必要になるかたちです。

【費用内訳のイメージ】

総額 =①実費(公証人手数料や登録免許税)+ ②専門家報酬(信託財産の1%など)

専門家への報酬は、信託財産の評価額に応じて変動します。

一般的には、信託財産の1%程度というケースが多いでしょう(最低報酬額が設定されている場合もあります)。

手続を一任できる安心感は大きいですが、その分費用がかかります。無料相談を実施している事務所もありますので、費用感などを一度確認されてみるとよいかもしれません。

家族信託の費用についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

家族信託を自分で手続するメリットとデメリット

家族信託の手続を自分で行う場合、費用面での魅力がある一方で、無視できないリスクも存在します。

自分で手続する場合について、メリットとデメリットをそれぞれ具体的に見ていきましょう。

自分で手続するメリット

自分で手続する最大のメリットは、専門家への報酬が不要なため、費用を大幅に抑えられる点です。

発生するのは、公証人手数料や登録免許税といった実費のみとなります。

たとえば、専門家に依頼すると50万円以上かかるようなケースでも、自分で行えば実費の十数万円程度で済む可能性があります。

「最小限の費用で手続をしたい」、「簡単な信託内容で十分」という方にとっては魅力的なメリットといえるでしょう。

ただし、その分手続にかかる時間や労力はすべて自分で引き受ける必要があり、あとでご説明するようにさまざまなデメリットも存在します。

自分で手続するデメリット

自分で手続するデメリットは、多大な時間と手間がかかるうえに、法務・税務上のリスクが非常に高い点です。

具体的には、以下のようなリスクが考えられます。

- トラブル発生のリスク

信託内容を巡って、家族や親族同士で争いになる - 予期せぬ課税リスク

想定外の贈与税などが課され、かえって損をする - 手続が進まないリスク

金融機関から信託口口座の開設を断られる、など

上記のリスクは、信託開始直後に限らず、何年か経ってから影響が出ることもあります。

費用削減のメリット以上に、デメリットが上回るおそれがあることを十分理解しておくべきでしょう。

家族信託を自分で手続した場合の失敗例

費用を抑えるために自分で手続を進めた結果、かえって大きな問題に発展してしまうケースは少なくありません。

以下では、実際に起こりがちな失敗例とその原因を解説します。

ほかの相続人とトラブルになった

一部の家族だけで話を進めた結果、ほかの相続人が「財産を独り占めするつもりだ」と疑い、深刻な親族トラブルに発展することがあります。

法律上は、家族信託の契約に相続人全員の同意は必要ありません。

とはいえ、事前に十分な説明がないと、不信感や不公平感から感情的な対立を生みやすくなります。

たとえば、親の介護を一身に担ってきた長男が受託者になったとします。

事情を知らないほかの兄弟からすれば、親の財産を使い込んでいるように見えるかもしれません。

円満な家族関係を維持するためにも、できるだけ全員の理解が得られるように準備しておきましょう。

将来のリスクに対応できない信託内容になっていた

家族信託の手続を自分で行う場合、信託契約書はインターネット上の雛形を利用することが多いでしょう。

しかし、雛形はあくまでも雛形です。一般的な内容しか想定されておらず、個別の事情や将来起こりうるリスクに対して、適切に対応できるわけではありません。

たとえば、雛形のなかには、受託者を1人しか指定していないものがあります。

仮にその内容を鵜呑みにして、そのまま使用すると、「万が一の事態に備えて、第二受託者や信託監督人を指定しておく」といった柔軟な設計はできません。

その場合、受託者に不測の事態が起きると、信託を終了せざるを得なくなるのです。

予期せぬ贈与税・不動産取得税が発生した

信託契約の設計を誤ると、高額な贈与税や不動産取得税が突然課されることもあります。

税務上のルールでは、財産を託す「委託者」と、その利益を得る「受益者」が別人だと、委託者から受益者への贈与とみなされる場合があります。

たとえば、父(委託者)が息子に財産を託し、孫(受益者)が利益を得る設計にすると、贈与税の対象となるのです。

税金の知識がないまま契約書を作成すると、このような税務上の落とし穴に気づくことは困難でしょう。

信託口口座の開設を断られた

自分で作成した信託契約書では、内容に不備が生じやすく、信託財産を管理する「信託口口座」を開設できない可能性があります。

というのも、将来のトラブルを避けるため、金融機関は厳しい基準で契約書の内容をチェックするからです。

そのため受託者の権限の範囲が曖昧であったり、法律上の要件を満たしていなかったりすると、信託口口座の開設を断られるおそれがあるのです。

なお、信託口口座の開設は、家族信託に必須というわけではありません。ですが、信託契約に基づき財産管理をスムーズに行うには、やはり信託口口座が最適です。

思わぬ場面で支障が出ないように、不備のない契約書づくりに努めましょう。

家族信託の手続を専門家へ依頼すべきケース

家族信託の手続を自分だけで行うべきかどうかは、個別の状況によるところが大きいです。

もちろん、ご自身だけで対応しても問題ないケースもあります。

しかし、以下でご紹介するようなケースでは、専門家への依頼を積極的に検討すべきです。

詳しく見ていきましょう。

信託したい財産の種類が多い、または高額である

信託したい財産の種類が複数ある場合や、その評価額が高額になる場合は、専門家への依頼が不可欠です。

財産が複雑になるほど、契約書の内容や税務上の検討事項も複雑化するためです。

たとえば、ご自宅のほかに賃貸アパートや有価証券をお持ちの場合、各財産の評価や管理、処分方法に関する条項を、詳細かつ正確に契約書へ盛り込まなければなりません。

また、財産が高額になると、登録免許税などの実費も高くなりますし、将来の相続税への影響も慎重に考慮する必要があります。

専門家の協力なしに対応するのは難しいといえるでしょう。

相続関係が複雑、または親族間で意見がまとまらない

相続関係が複雑な場合や、親族間で意見の対立がある場合は、中立的な立場の専門家を介して手続を進めるべきです。

特に以下のようなケースでは、無理に自分だけで手続を行うべきではありません。

- 前妻との間に子どもがいる

- 兄弟姉妹の仲が悪い

- 疎遠な親族がいる

上記のような状況で、一部の家族だけで話を進めると、あとからトラブルに発展しかねません。

弁護士などの専門家に相談したうえで、慎重に手続を進めるべきです。

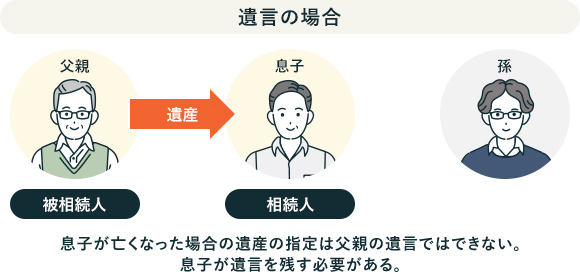

二次相続以降の承継者を指定したい

「自分の次の代だけでなく、さらにその次の代まで財産の承継先を決めておきたい」とお考えであれば、専門家の協力が重要になります。

一般的には、「受益者連続型信託」と呼ばれる仕組みで、遺言では実現できない、家族信託の大きな特徴の一つです。

【受益者連続型信託の例】

父親 → 息子(一次相続) → 孫(二次相続)

受益者連続型信託を実現するには、信託法に則った専門的な契約内容が求められます。

ご自身で作成した契約書では、意図したとおりの資産承継とはならない場合もあるため、一度弁護士などに相談されたほうがよいでしょう。

契約書作成や法的手続に少しでも不安がある

契約書の作成やそのほかの手続について、「本当にできるだろうか…」と少しでも不安があれば、自分だけで進めるのは考え直されたほうがよいでしょう。

というのも、一度効力が生じた信託契約の内容をあとから修正するのは、難しいことが多いからです。

たとえば、契約後に不備が見つかったとしても、その時点で委託者が認知症を発症していると、契約内容の変更は原則としてできません。

その点、専門家へ依頼していればそういったリスクを心配する必要はありません。

多少の初期費用がかかったとしても、一度は検討されるべきです。

家族信託をお考えならアディーレへ

家族信託は、一度設定すると簡単には変更できない重要な契約です。安易な判断で進めてしまうと、予期せぬトラブルに繋がりかねません。

ご説明してきた内容をもとに、「自分には難しいかもしれない」と少しでも感じた方は、ぜひ専門家へ相談されるべきでしょう。

アディーレでは、家族信託に関するご相談は何度でも無料で承っております。

「一度、専門家の話も聞いてみたい」と思われた方は、後悔のない選択のために、まずはお気軽にお問合せください 。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。