【2028年施行】遺族年金の男女差が解消へ!何が変わる?どんな影響がある?

2025年6月、遺族年金制度の見直しに関する法案が可決され、2028年4月からの施行となりました。

「男女差の解消」を目的に行われるこの改正は、遺族年金を受け取れる方、あるいは将来受け取る可能性がある方に大きな影響を与えます。

この記事では、今回の法改正の具体的な内容から、現行制度との比較、改正による影響がある人・ない人などについて、わかりやすく解説します。

- この記事でわかること

-

- 2028年の遺族年金の改正内容

- 現行の遺族年金制度の概要

- 制度改正によって影響がある人とない人

- 目次

遺族年金制度が見直し!2028年から何が変わる?

2028年4月から遺族厚生年金制度が大きく変わります。

制度の変更によって、今まで受給できなかった方も遺族年金を受け取れるようになるなど、大きな影響が見込まれます。

2028年からの変更点について、以下で詳しく見ていきましょう。

見直しの目的は“男女差の解消”

遺族年金制度は、「夫が外で働き、妻が専業主婦」という世帯が前提とされていました。

しかし現代では、むしろ共働き世帯のほうが大多数であることなどから、実態に即した制度の見直しが求められていたのです。

たとえば、遺族年金の給付を却下された50代の男性が、その取消しを求めて国を訴えたケースがあります。

男性は亡くなった妻と共働きで家計を支えていたにも関わらず、「夫だから」という理由だけで給付対象から外れてしまったのです(残されたのが、仮に妻のほうであれば、遺族年金は問題なく支給されていました)。

受給対象者と給付内容の変更

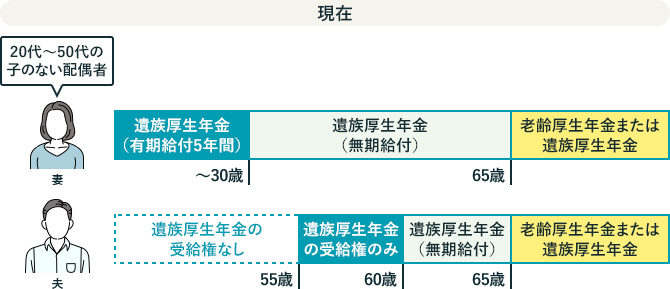

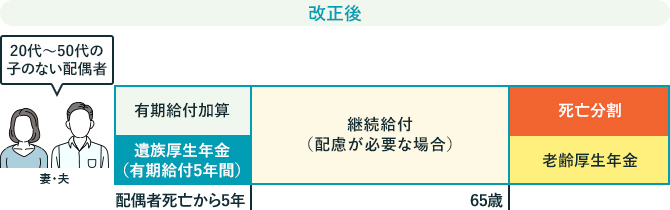

最大の変更点は、遺族厚生年金の給付内容が男女ともに原則「5年間の有期給付」に統一される点です。

この変更により、これまで対象外だった55歳未満かつ子どものない夫も、遺族厚生年金を受給できるようになりました。

一方、30歳以上で子どものない妻への終身給付は、段階的に有期給付へと変更されるため、男女間の制度差が解消されていくことになります。

配慮が必要な方への継続給付

5年間の有期給付が終了したあとも、一部の方には給付が継続されます。

具体的には、5年経過時点で障害の状態にある方や、収入が一定の基準(単身世帯で年収約130万円未満など)に満たない方は、引き続き遺族年金を受け取ることができます。

上記のような方の場合、有期給付の終了とともに生活が脅かされる可能性が高いため、制度上の配慮が必要とされています。

子どもがいる場合の遺族基礎年金の増額

お子さん(※)がいる世帯に対しては、遺族基礎年金の支援が手厚くなります。

具体的には、お子さん1人あたりに加算される「子の加算額」が、現在の年額23万9,300円から28万1,700円へと増額されます。

子育てと並行して生活再建を目指す遺族への支援が強化されたかたちになります。

- ※ 18歳年度末までの方が対象

有期給付加算と死亡分割の新設

見直しに伴い、「有期給付加算」が新たに設けられ、有期給付期間の遺族年金が増額されることになりました。

有期給付加算によって、亡くなった配偶者の老齢厚生年金相当額の一部が上乗せされます。

さらに、65歳以上で受け取れる老齢厚生年金に上乗せされるかたちで、「死亡分割」の制度も新設されます。

亡くなった配偶者のほうが報酬が高かった場合、配偶者の厚生年金記録の一部が上乗せされることになりました。

収入要件の撤廃

現行制度にあった「前年の収入が850万円未満であること」という要件が今回の見直しによって撤廃されることになっています。

この変更によって、受給要件のハードルが下がり、より多くの方が給付を受けられるようになります。

中高齢寡婦加算の段階的な縮小

現在、40歳以上65歳未満の子どものいない妻などに支給される「中高齢寡婦加算」は、夫にはない男女差のある制度であることから、段階的に縮小されることになりました。

具体的には、2028年4月1日の施行日以降に新たに加算の対象となる方から、その支給額が25年間かけて徐々に縮小されます。

なお、すでに加算を受け取っている方は影響を受けず、一度受け取り始めた方の加算額は65歳になるまで変わりません。

【改正前後で比較】2025年現在の遺族年金制度

そもそも遺族年金とは、公的年金の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

また、厳密には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類に分かれており、それぞれに違いがあります。

以下では、2025年現在の遺族年金制度について、種類ごとに詳しくご説明します。特に、改正前後での違いに注目しながら確認していきましょう。

遺族基礎年金

受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。

- 子のある配偶者

- 子(※)

- ※ 18歳になった年度の3月31日までの方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方に限ります。

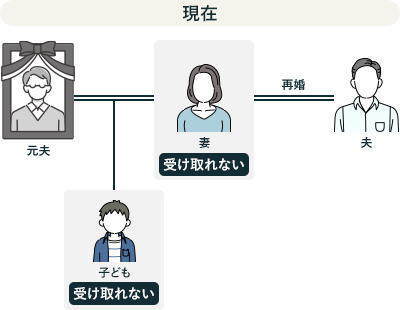

2025年時点では、子どものある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子どもと生計を同じくする父または母がいる間は、子どもに遺族基礎年金は支給されません。

しかし、2028年4月以降は、遺族基礎年金を受け取れない父または母と生計を同じくしていても、子どもは遺族年金を受け取れるようになります 。

たとえば、夫を亡くした妻が遺族基礎年金を受給していても、その後再婚をすると、妻は遺族基礎年金を受け取る資格を失います 。

この場合、2025年時点では、妻(母親)と生計を同じくする子どもも遺族基礎年金を受け取れません。

しかし、2028年4月以降は妻(母親)の再婚後も子どもは遺族基礎年金を受け取れるようになります。

受給要件

以下のいずれかの要件を満たしている方が死亡した場合、遺族は遺族基礎年金を受け取ることができます。

- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき

- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき

- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき

- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

なお、各要件には細かい条件が設けられていますので、詳しくは日本年金機構のWebサイトをご確認ください。

年金額(2025年4月分から)

●子のある配偶者が受け取るとき

昭和31年4月2日以後生まれの方は「83万1,700円 + 子の加算額」、昭和31年4月1日以前生まれの方 は「82万9,300円 + 子の加算額」となります。

●子が受け取るとき

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

83万1,700円+2人目以降の子の加算額

- 1人目および2人目の子の加算額 各23万9,300円

- 3人目以降の子の加算額 各79,800円

なお、2028年以降は上記の加算額が引き上げられて、1人つき28万1,700円となります。

さらに、3人目以降であっても金額の変動がありません。

遺族厚生年金

受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、もっとも優先順位の高い方が受け取ることができます。

- 子のある配偶者

- 子(※1)

- 子のない配偶者(※2)

- 父母

- 孫(※1)

- 祖父母

①の子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、②の子には遺族厚生年金は支給されません。

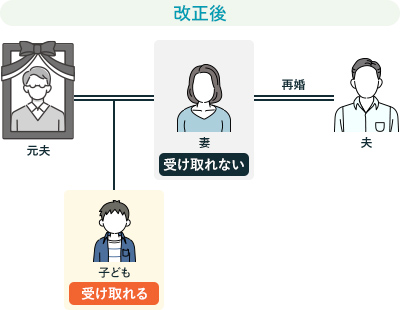

③の子のない配偶者の場合、夫の死亡時に30歳未満であった妻は、5年間のみ受給できます。夫は55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。(※2)

ただし、2028年4月からは、60歳未満で配偶者と死別し、子どももいない場合、男女共通で原則5年の有期給付となります(ただし、施行日までに受け取っている方は除く)。

つまり、55歳未満の夫も給付対象になるということです。

④の父母、⑥の祖父母は55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。(※3)

- ※1 18歳になった年度の3月31日までの方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方に限ります。

- ※2 子のない夫は遺族基礎年金を合わせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。

- ※3 2028年度からは、60歳以上で受給権が発生し、受給できるようになります。

受給要件

以下のいずれかの要件を満たしている方が死亡した場合、遺族は遺族厚生年金を受け取ることができます。

- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき

- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき

- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき

- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

なお、2025年現在では、上記の遺族にあたる方は、「死亡した被保険者と生計を同じくしている」、「年収が850万円未満」という2つの要件を満たしている必要があります。

ですが、2028年4月以降は、「年収が850万円未満」という要件は撤廃されることになりました。

ほかにも、各要件には細かい条件が設けられていますので、詳しくは日本年金機構のWebサイトをご確認ください。

年金額

遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。

老齢厚生年金の報酬比例部分というのは、死亡した方の一定期間における給与や賞与の平均額をもとに計算されるため、平均の給与や賞与が多い人ほど、遺族厚生年金の金額も大きくなります。

2028年からは、原則5年の有期給付期間中の年金額が、「有期給付加算」という新制度によって増額されます。この制度によって、現在の5年間の給付金額より約1.3倍の額を受け取れるようになるとされています。

また、「死亡分割金」の制度も新設されるため、65歳以上の方はさらに増額を受けられる場合もあります。

中高齢寡婦加算

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、61万2,000円(年額)が加算されます。これを「中高齢寡婦加算」といいます。

- 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻

- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき

なお、この中高齢寡婦加算は、2028年から20年以上をかけて段階的に縮小されることになりました。

ただし、対象となるのは施行日以降に新たに加算の対象となる方のみで、すでに一度受け取り始めた方は翌年度以降も額が変わらず、65歳になるまで受け取ることができます。

経過的寡婦加算

次のいずれかに該当する場合に、遺族厚生年金に一定の金額が加算されますが、これを「経過的寡婦加算」といいます。

- 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき

- 中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき

先ほどの中高齢寡婦加算は、65歳になると支給が終わり、代わりに老齢基礎年金が支給されるのですが、場合によっては中高齢寡婦加算の額より少なくなることがあります。

その差額を埋めるために支給されるのが、経過的寡婦加算です。そのため経過的寡婦加算の額は、老齢基礎年金(※)と合わせて、今まで受給していた中高齢寡婦加算の額と同じになるように支給されます。

- ※ 昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の金額

【ケース別解説】改正による影響がある人とない人

影響がある人の例

①妻と死別した55歳未満の夫(子どもはなし)

改正前:遺族厚生年金の給付なし

改正後:5年間の有期給付

②夫と死別した、2028年度末時点で40歳未満の妻(子どもはなし)

改正前:無期給付(※1)、中高齢寡婦加算(※2)

改正後:5年間の有期給付、中高齢寡婦加算の金額が段階的に縮小

- ※1 死別時に30歳以上だった場合(20代なら有期給付)

- ※2 40歳から65歳未満の間

影響がない人の例

- 2028年度までに、遺族厚生年金の受給が始まっている方

- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方

- 2028年度に40歳以上になる女性(2025年時点で37歳以上の方)

- 子どもを養育している方(※)

- ※ 2028年度以降は、子どもが18歳になったあと、さらに5年間は有期給付の対象となり、場合によっては継続給付も受給できます。また、遺族基礎年金の加算額も増額されます。

遺族年金の改正に関するよくある質問

改正前後で何か手続をする必要がある?

改正に併せて、特別な手続を行う必要は現時点ではありません。

ただし、場合によっては所定の手続や必要書類が変更される可能性もあります。

改正が近づいてきたタイミングで、厚生労働省や日本年金機構などのWebサイトを一度確認しておかれるとよいでしょう。

遺族年金は廃止の可能性もある?

遺族年金の廃止は、現状明確に議論されているわけではありません。

しかし、今回の改正法案が成立したように、遺族年金の見直しが進められていること自体は確かです。

今後、さらに制度が見直され、ご自身が将来受け取ることのできる年金の条件や給付の内容に大きな変更が生じる可能性も決してゼロではありません。

年金制度の改正に向けた議論は今後も行われていきますので、議論の状況はぜひ注視しておきたいところです。

そのほかに見直しが検討されていること

父母・祖父母への支給

遺族厚生年金の場合、亡くなった方の父母や祖父母も受給対象者となる可能性があります。

しかし、家族のあり方の変遷や高齢者の年金受給状況の変化などを踏まえると、父母・祖父母の生活保障については遺族年金以外の制度で対応すべきではないかとの指摘がなされています。

同性パートナーへの支給

現行の日本の法律では、いわゆる同性婚は認められていません。

しかし、性の多様性を尊重しつつある社会の変化に合わせ、同性パートナーについても、年金制度上の配偶者として扱うことも検討すべきとの指摘がなされています。

遺族年金や遺産相続のことならアディーレへ

本来、遺族年金は働き手を亡くした配偶者や子どもが今後の生活に困らないように設けられた制度です。

そういった目的をきちんと果たすために、制度の見直しに向けた議論が続けられています。実際、2028年からの改正によって、課題とされていた男女差が解消されるかたちになりました。

しかし、残念ながら現行制度では、十分な保障を受けられないケースがあるのも事実です。また、自分がどれだけ遺族年金を受け取れるのか、そもそもどうやって申請すればいいのかわからない場合もあるでしょう。

アディーレなら、遺言・遺産相続のご相談は何度でも無料です。

遺族年金や、そのほか遺産相続に関するお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。