家族信託には必要ないケースもある!必要かどうかを判断するには?

家族信託は、信託すべき財産がほとんどないなど、必ずしも行う必要がないケースもあります。

しかし、安易に「不要」と自己判断すると、将来の資産凍結によってご家族に迷惑をかけてしまうおそれがあります。

このページでは、家族信託が「必要ないケース」と「必要になるケース」について解説しています。また、家族信託が必要ないと言われる理由や、ほかに検討すべきことなどもご説明します。

家族信託をより適切に活用するためにも、ぜひ参考になさってください。

- この記事でわかること

-

- 家族信託が必要ないケースと必要になるケース

- 家族信託が必要ないと言われる理由

- 家族信託のほかに検討すべきこと

- 目次

家族信託が必要ないケース

ご自身の財産状況やご家族との関係性によっては、家族信託が必要ない、もしくは推奨されないケースが存在します。

以下で具体的なケースを見ていきましょう。

信託したい財産がほとんどない

多額の金融資産や、不動産などがなければ、家族信託を利用するメリットは小さいといえます。

たとえば、数百万程度の預貯金のみで、不動産や有価証券は持っていない、といったケースです。

逆に、家族信託の効果が得られやすいのは、収益化できる土地や建物を所持していたり、資産運用するほどの預貯金額があったりする場合です。

家族信託を組んでいれば、判断能力が低下しても、自分の想いに沿うかたちで資産運用を行うことができます。

財産管理を安心して任せられる家族・親族がいない

信頼して財産を託せる相手(受託者)がいなければ、そもそも実施自体が難しいでしょう。

受託者は、長期にわたり大切な財産を管理・運用することになるため、心から信頼できる人でなければ依頼できないからです。

不安を抱えたまま無理に受託者を決めると、財産の使い込みといった深刻なトラブルにつながるおそれもあります。

任せられる人が見つからない場合は、別の方法を検討すべきでしょう。

家族・親族間の関係が良好でない

ご家族やご親族同士の仲が悪い場合、家族信託がトラブルの火種になるおそれがあるため、慎重な判断が求められます。

家族信託では、財産を託す「委託者」と、管理を託される「受託者」の信頼関係が不可欠です。しかし、ほかのご家族との関係性も同じくらい重要になります。

たとえば、父親の財産の受託者に、長男が選ばれた場合、ほかの兄弟姉妹から不満や疑いを向けられるおそれがあります。

兄弟の仲が良好で、普段からコミュニケーションが取れていれば、不満などは出にくいでしょう。

しかし、関係性に問題がある場合、トラブルに発展する可能性があるため注意しなければいけません。

将来の判断能力低下のリスクが低い

財産を保有する方が若く健康で、判断能力の低下が当面考えにくいなら、急いで家族信託を行う必要性は低いです。

とはいえ、病気や事故というものは突然降りかかってきます。

万が一に備えて、家族信託の準備をしておくことは、決して無駄になりません。あくまでも、現時点では必要性が低いというだけであり、将来の選択肢として検討されることをおすすめします。

すでに資産承継の対策が完了している

ほかの方法で対策を行われている場合は、無理に家族信託まで行う必要はありません。

たとえば、計画的に生前贈与を進め、手元に残る財産が生活費程度の預貯金のみになっているケースです。この場合、新たに家族信託を組むメリットは少ないと考えられます。

また、すでに任意後見契約を結んでいる場合も、家族信託の必要性が低い場合があります。

任意後見とは、判断能力が低下したあとに、本人のサポートをする人(任意後見人)をあらかじめ決めておく制度です。

ただし、任意後見では、家族信託に比べて積極的な資産活用ができません。一方で、家族信託にはない身上監護の権限があるため、入院手続などを本人の代わりに行うことができます。

場合によっては、2つを併用されたほうがよいケースもあるため、弁護士などの専門家に相談されるとよいでしょう。

家族信託が必要ないと言われる理由

家族信託はメリットの多い制度ですが、見過ごせない側面も存在します。そのため、「家族信託は必要ない」と言われることがあるのも事実です。

以下では、家族信託が必要ないと言われる理由について、詳しく見ていきます。

相応の手間と時間がかかる

家族信託の契約を成立させるまでには、相応の手間と時間がかかります。

すべての手続が完了するまでには、一般的に数ヵ月程度要することが多いです。

また家族信託を始めるためには、ご家族との話合いから始まり、契約内容の決定、弁護士などとの打ち合わせ、必要書類の収集など、いくつか手順を踏む必要があります。

そのため、「今すぐに対策が必要」という方にとっては、利用しづらいといえるかもしれません。

受託者の責任が大きくなる

財産管理を任される受託者は、信託された財産を管理する強い権限を持ちます。

しかし、その権限が原因で、ほかの親族とトラブルになるケースも少なくありません。

たとえば「財産を勝手に使っているのでは」などと疑いを抱かれ、関係性が悪化するおそれがあるのです。

また、受託者には、託された財産に対する責任や、財産の管理にあたってさまざまな義務を負うことになります。

受託者にとって、その責任や義務が精神的に大きな負担となるおそれがあるため、「そこまでする必要はない」と判断されることもあるでしょう。

初期費用が負担になることがある

家族信託はご家族間で完結できる制度ですが、法的に有効かつ適切な内容の信託を行うには、ある程度の初期費用がかかります。

その費用負担と信託のメリットが天秤にかけられて、必要性が低いとされるケースもあります。

具体的には、契約書の作成などを弁護士に依頼したり、契約書を公正証書にしたりといった手続で費用が発生します。

信託する財産の価額によって変動しますが、少なくとも50万円~60万円ほどがかかってきます。

そのほか、不動産を信託する場合は登録免許税なども必要になりますので、ご自身の状況をふまえて、十分に検討なさってください。

家族信託が必要になるケース

家族信託には、注意すべき点がある一方、ほかの制度にはないメリットも存在します。

以下で、家族信託が必要になる、もしくはぜひ検討すべきケースを見ていきましょう。

家族間で気軽に財産管理をしたい

裁判所などを介さず、ご家族の判断だけで柔軟に財産管理を行いたい場合、家族信託は非常に有効です。

たとえば「親の介護費用を捻出するために、実家を売却したい」といったケースでも、信託契約に基づいて、受託者となったご家族の判断で実行できます。

財産管理という観点では、似たような制度に「成年後見」があります。

しかしこの制度では、裁判所が選んだ後見人が財産を管理(保護)し、不動産の売却など重要な決定には裁判所の許可が必要です(※)。

柔軟かつ迅速に財産を動かしたいという要望があれば、家族信託のほうが適しているといえるでしょう。

- ※ 法定後見の場合。

生前から死後に至るまで、広くトラブルに備えたい

家族信託は、生前の資産凍結から死後の相続トラブルまで、広く備えられる点が大きなメリットです。

相続トラブル対策といえば遺言が一般的ですが、その効力はご本人の死後にしか発生しません。そのため、認知症による資産凍結といった、生前のリスクには対応できないのです。

その点、家族信託は生前のうちから効力を持たせられるため、資産凍結にも十分備えることができます。

またそれだけでなく、信託終了時に誰が信託財産を受け取るか決めておくことで、遺産を巡るトラブルを予防することもできるのです。

生前の財産管理と死後の円満な相続、両方に備えられるのが家族信託の強みといえるでしょう。

何世代にも渡って承継先を指定したい

ご自身の死後だけでなく、さらに次の代まで財産の受取先を指定したい場合、家族信託が唯一の手段となります。

たとえば、先祖代々の土地など、特定の想いがある財産を確実に引き継いでいきたい場合、「私が亡くなったら息子に、息子が亡くなったら孫に」というように、数世代にわたって承継先を指定できるのです。

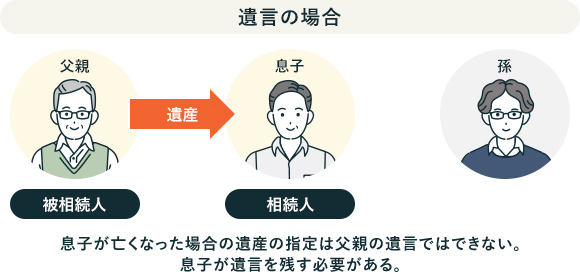

一方、遺言で指定できるのはご自身の財産を次に誰に渡すか(一次相続)までです。

その次の相続(二次相続)については、財産を受け取った人が改めて遺言を作成しなければいけません。

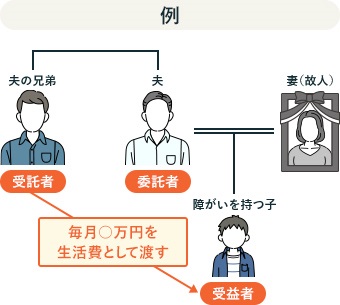

障がいのある子の将来が心配

家族信託は、障がいのある子どもを持つ方にとって必要になることがあります。

というのも、ご自身が亡くなったあと、遺産として一度に全財産を渡してしまうと、お子さま自身での管理が難しかったり、他人に財産を狙われたりする危険性があるからです。

家族信託を活用すれば、信頼できる親族に財産を託し、子どもに安定して生活費が渡るようにできます。

このような目的で行われる家族信託は「福祉型信託」とも呼ばれ、子どもの将来に何らかの不安がある場合に検討される方法です。

会社や事業用資産を後継者に円滑に引き継ぎたい

事業を営む方にも、家族信託を検討するメリットがあります。

たとえば、家族信託によって後継者に自社株を信託しておけば、ご自身に何かあった場合も、後継者が議決権を行使し、安定した会社経営を続けることができます。

また、相続による株式の分散を防ぐ効果にも期待でき、スムーズな事業承継の実現にも役立ちます。

なかには、「もしものときの対策は、遺言書で行う」という経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、生前のうちに認知症などで判断能力を失うと、保有する自社株の議決権を行使できず、事業が停滞してしまうおそれがあります。

家族信託であれば、そのようなケースにも対応することができるのです。

家族信託が必要ない場合も、ほかに検討すべきこと

ご自身の状況に家族信託が合わないと感じた場合でも、ほかの制度の活用も視野に入れるべきです。以下では、家族信託と似た代表的な制度をご紹介します。

成年後見

成年後見制度は、認知症や障がいなどが原因で判断能力が不十分になった方を、法的に保護するための制度です。

成年後見は、さらに「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれていますので、以下でご説明します。

法定後見制度

法定後見制度は、裁判所によって選ばれた後見人が、判断能力が低下した方の財産保護や身上監護を行う制度です。

あくまで本人の財産を保護することが目的のため、家族信託のように不動産を売却して資産を組み替えるといった、柔軟な資産活用は基本的にはできません。

また家族信託とは異なり、ご本人の判断能力が低下したあとに検討する制度であり、家族以外の人が後見人として関与する可能性もある点には注意が必要です。

なお、本人の判断能力の程度に応じて、後見人の権限などが異なり、「後見」、「保佐」、「補助」の3種類に分かれます。

詳しくは以下のページで解説しています。併せてご覧ください。

任意後見制度

任意後見制度は、判断能力が低下する前に、将来に備えてご自身で後見人を選んでおく制度です。

法定後見とは異なり、ご自身が元気なうちに自分で後見人を選べる点が大きな特徴でしょう。

具体的には、まず支援してほしい内容と後見人になる人を決め、任意後見契約を締結します。

その後、実際に判断能力が低下したら、後見人が裁判所へ申し立て、後見監督人が選任されると任意後見の開始となります。

任意後見は、介護施設への入所契約といった「身上監護」も依頼できるのが強みです。

家族信託では、身上監護を任せることはできないため、両制度を併用することで、より効果的な生前対策となります。

なお、先ほどの法定後見との違いについては、以下のページで詳しく解説しています。併せてご覧ください。

遺言

遺言は、ご自身が亡くなったあと、財産の分け方などについて自分の意思を伝えるための制度です。

そして、一定のルールに従って作成された遺言書には法的な効力が認められます。

たとえば、相続財産の配分は法定相続分(法律によって定められた遺産の相続割合)に従うことが一般的ですが、遺言書があればその必要はありません。

遺言書があれば、特定の子どもに多く財産を渡したり、相続人以外の人に財産を遺贈したりすることもできるようになります。

ただし、遺言の効力はご本人の死亡によって初めて生じます。家族信託とは異なり、「生前の資産凍結」といったリスクには対応できません。

遺言書については、以下のページでさらに詳しく解説しています。併せてご覧ください。

家族信託の必要性に関するよくある疑問

家族信託が必要かどうか、どうしても判断できないときは?

家族信託の必要性について、ご自身での判断が難しいときは、やはり弁護士などへ相談されるべきでしょう。

弁護士であれば、豊富な法律知識や経験をもとに、家族信託だけでなく遺言や任意後見なども含めた幅広い選択肢から、最適な方法を提案してもらえます。

また、ご自身では把握が困難な法務上・税務上のリスクについても検討してもらえるので、安心して家族信託を行えるでしょう。

無料相談を実施している法律事務所もありますので、まずは一度ご相談されることをおすすめします。

「家族信託は必要ない」と判断し、行わなかったときのデメリットは?

最大のデメリットは、将来ご自身の資産が凍結されるリスクが残ったままになるという点です。

「まだ元気だから大丈夫」と考えて対策を先延ばしにした結果、急に認知症を発症する可能性もゼロではありません。

その場合、ご自身はもちろん、たとえご家族であっても、預貯金の引き出しや定期預金の解約ができなくなります。

また、不動産を売却して費用に充てることも難しいでしょう。

その結果、生活費や医療費などをご家族が立て替えることになり、金銭的・精神的な負担をかけてしまうことになるのです。

家族信託でお悩みならアディーレへ

家族信託は、さまざまなメリットがある非常に便利な制度といえます。

一方で、ご説明してきたように家族信託が必要ないケースも存在します。

そのため、安易な判断で家族信託を始めると、十分な効果を得られないばかりか、かえってトラブルに繋がるリスクさえあるのです。

そこでアディーレでは、家族信託に関するご相談・ご依頼を積極的に承っております。

家族信託や遺産相続に詳しい弁護士が、ご状況やご希望を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。

アディーレなら、家族信託に関するご相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。