成年後見の申立てとは?申立て前後の流れや費用、注意点は?

成年後見制度とは、認知症や精神障害など、やむを得ない事情で判断能力が不十分になってしまった方の日常生活や財産を守るための制度です。

成年後見制度を利用するためには、裁判所を通した手続や、さまざまな書類の収集などが必要になります。

本ページでは、成年後見制度の説明をはじめ、申立ての流れや必要書類、一般的な費用などについて解説しています。ぜひ参考にしてください。

- この記事でわかること

-

- 成年後見制度とは

- 成年後見の申立て前後の流れ

- 成年後見の申立てにかかる費用

- 目次

成年後見制度とは?

「成年後見制度」とは、認知症や精神障害などにより判断能力が十分ではなく、ご自身で財産を守ることができない人を保護するための制度です。

たとえば、判断能力が低下していると、内容をよく理解できないまま契約書や交渉に合意をして、不利益を被ってしまうおそれがあります。

しかし、成年後見制度を利用すると、「成年後見人」が契約手続のような法律行為を代わりに行い、そのようなトラブルを防げるようになるのです。

成年後見人とは?

成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が欠けている状態にある方に代わって、その方の財産管理などを担う人のことをいいます。

成年後見人には、被後見人を守るために、法律によってさまざまな権限が認められています。

たとえば、判断能力が低下していることを利用されて、高額な商品を無理やり買わされたとしても、成年後見人の権限でその取引を取り消し、被後見人の財産を守ることができるのです。

また、両親の死亡などによって親権者がいなくなった未成年者には、「未成年後見人」が付きます。

未成年後見人については、以下のページで詳しく解説していますのでぜひ併せてご覧ください。

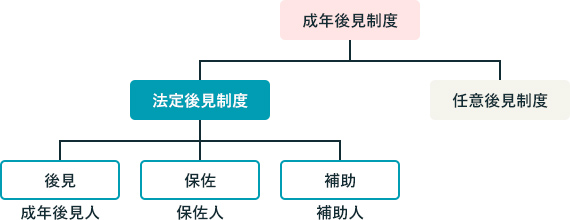

法定後見と任意後見

成年後見制度は、厳密にいうと「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれます。

法定後見とは、本人の判断能力が不十分になった場合に、裁判所によって選任された後見人に後見業務を行ってもらう制度です。

一方、任意後見とは、本人の判断能力が十分にあるうちに、自らが選んだ任意後見人と契約を結んで後見業務を行ってもらう制度です。

ただし、法定後見と任意後見については、上記以外にもさまざまな違いがあります。以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

後見と保佐と補助

法定後見については、被後見人の判断能力に応じて、さらに以下の3種類に分かれるため注意が必要です。

| 制度 | 本人の判断能力 |

|---|---|

| 後見 | 判断能力を欠いた状態 |

| 保佐 | 判断能力がないわけではないが、著しく不十分な状態 |

| 補助 | 判断能力は残っているが、不十分な点を補う必要がある状態 |

各制度で「後見人」、「保佐人」、「補助人」が付きますが、重要なのはそれぞれ認められている権限が異なっている点です。

たとえば、後見人であれば、本人が誤って行った契約手続などをあとから取り消せる「取消権」が認められています。一方、保佐人や補助人の場合は、法律によって定められた特定のケースにしか取消権が認められません。

後見人・保佐人・補助人についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

成年後見の申立ての流れ

では、実際に成年後見を申し立てる場合、下記の流れで進めていきます。

- 診断書の発行

- 本人情報シートの発行

- 後見人の候補者の選定と申立て

- 申立人や候補者などの面接

- 医師による鑑定

- 成年後見人の選任・完了

それぞれ順番に解説していきます。

①診断書の発行

成年後見申立てには、主治医に診断書を発行してもらう必要があります。

「後見」や「保佐」など、どの制度が適しているかを判断する際に使用します。

②本人情報シートの発行

主治医に診断書を依頼する際、本人情報シートを提供することが必要です。

本人情報シートの雛形は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口またはWebサイトから入手できます。

雛形が手に入ったら、本人の状況をよく把握している福祉関係者(ケアマネージャー、ケアワーカー等)にシートの作成を依頼しましょう。

なお、本人情報シートの原本は主治医に提出するので、コピーをとっておく必要があります。

③後見人の候補者の選定と申立て

本人確認シートをはじめとする必要書類を準備し、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して後見開始の審判の申立てをします。

候補者の選定では、申立人が候補者となることも可能ですし、家族であっても問題はありません。

しかし、候補者が必ず選任されるわけではないので注意が必要です。

④申立人や候補者などの面接

家庭裁判所の調査官などが、申立人や候補者と面接するなどして、申立ての内容について調査をします。

必要に応じて本人と面接をしたり、親族に意向を確認したりすることもあります。

その際、場合によっては本人や一部の親族が制度の利用について反対することもあるでしょう。

以下のページでは、成年後見制度の申立てを拒否されたときの対処法について解説していますので、参考にしていただければと思います。

⑤医師による鑑定

本人の判断能力がどの程度であるのかについて、医学的に判定するため改めて医師による鑑定が実施

されることがあります。

後見開始の審判では、法律上は原則として鑑定が必要ですが、診断書の内容などから総合的に考慮し

て鑑定までは必要ないと判断されることもあります。

⑥成年後見人の選任・完了

家庭裁判所が後見を開始するかどうか判断し、後見開始の審判がされる場合には、家庭裁判所が成年後見人を職権で選任します。

事案にもよりますが、申立てから1~2ヵ月程度で審判が出ることが多いです。

選任後、審判書が申立人、本人、成年後見人などに送られます。

成年後見の申立てに必要な書類

成年後見人を選任してもらうためには、まずは、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して後見開始の審判の申立てをします。

本人に判断能力がなくて申立てもできない場合には、本人の配偶者や4親等内の親族の方などによる申立てが可能です。

申立てに必要な書類は以下のとおりです。

申立書類

□後見・保佐・補助 開始等申立書

□申立事情説明書

□親族関係図

□本人の財産目録及びその資料

□相続財産目録及びその資料(本人が相続人となっている遺産分割未了の相続財産がある場合)

・預貯金通帳のコピー

・保険証券のコピー

・株式・投資信託等の資料のコピー

・不動産の全部事項証明書の原本

・債権・負債等の資料のコピー

□本人の収支予定表及びその資料

・収入に関する資料のコピー

・支出に関する資料のコピー

□親族の意見書

□後見人等候補者事情説明書

・後見人等と本人との間で、金銭の貸借、担保提供、保証、立替えがある場合、その関係資料 のコピー

診断書など

□診断書(成年後見制度用) (作成後3ヵ月以内のもの)

□診断書付票 (作成後3ヵ月以内のもの)

□本人情報シート(コピー)

戸籍謄本など

□本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) (申立日から3ヵ月以内のもの)

□本人の住民票または戸籍の附票 (申立日から3ヵ月以内のもの)

□後見人等候補者の住民票または戸籍の附票(申立日から3ヵ月以内のもの)

その他

□本人が登記されていないことの証明書(申立日から3ヵ月以内のもの)

□愛の手帳のコピー(交付を受けている方のみ)

成年後見の申立てにかかる費用

一般的に、成年後見の申立てにかかる費用は、以下のとおりです。

- 申立手数料:収入印紙800円分

- 登記手数料:収入印紙2,600円分

- 郵便切手(送達・送付費用):3,000円~4,000円程度(管轄の家庭裁判所より異なる)

そのほか、本人の精神状況について鑑定を行う場合、鑑定人への報酬として5万円~10万円程度がかかります。

成年後見を申し立てる際の注意点

成年後見を申し立てる際には、事前に知っておいたほうがいい注意点があります。

以下で詳しく見ていきましょう。

希望どおりの人が後見人になるとは限らない

本人の事情などをよく知る親族を後見人等の候補者として申し立てたとしても、その候補者が必ず選任されるとは限りません。

後見人は、家庭裁判所がさまざまな事情を考慮して決定するためです。

弁護士や司法書士といった専門家が後見人として選ばれる可能性もあり、その場合は報酬を支払う必要が出てきます。

成年後見人になれる人については、以下のページでも詳しく解説していますので併せてご覧ください。

申立ての取下げは簡単にできない

申立てをしたあとは、審判前であっても基本的に申立てを取り下げることはできません。

やむを得ない事情がある場合は、それを説明して家庭裁判所の許可を得る必要があります。

そのため、「自分の希望どおりに後見人が選ばれなかったから、制度の利用をやめる」といったことはできないのです。

自分の都合で制度をやめられない

成年後見制度は、一度開始すると途中でやめることができません。ご本人の判断能力が回復もしくは死亡するまでずっと続きます。

また、「判断能力はもう回復しました」と家族等が主張するだけでは制度をやめることはできず、医師の診断書などが必要になります。

なお、制度の利用はやめることができなくても、成年後見人を解任すること自体は可能です。ただし、認められるためには法律によって定められた条件を満たしていなければなりません。

成年後見人の解任について詳しく知りたい方は、以下のページも併せてご覧ください。

成年後見の申立ての手続を弁護士に依頼するメリット

成年後見人制度は、家庭裁判所に提出する書類も多く、手続も決められているため、成年後見の申立てを自分ですることに不安を感じる方も多いでしょう。

また、後見を一度開始すると本人が判断能力を回復もしくは死亡するまでずっと続くものであるため、成年後見の申立てをするべきか悩まれる方も多いと思います。

弁護士に相談や依頼をすることで過不足なく必要な書類を準備し、スムーズに手続を進めることができます。また、弁護士であれば、成年後見の申立てをすべきかについて相談することができるのはもちろん、相続など関連する法的手続も一任することが可能です。

成年後見の申立てならアディーレへ

アディーレでは、成年後見の申立てのご相談・ご依頼を積極的に承っております。

また、「損はさせない保証」により、ご依頼いただいたにもかかわらず成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用をお支払いいただくことはありません。(※)

アディーレなら、成年後見の申立てに関するご相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

- ※ 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。