相続後「3ヵ月以内」が分かれ道!後悔しないための手続と対処法

相続における「3ヵ月」とは、遺産を引き継ぐか放棄するかを判断するために、法律で定められた熟慮期間のことです。

そして、この熟慮期間の間にはさまざまな対応が必要となります。しかし、不十分な理解で対応を行うと、意図せず相続人の借金を背負うことになるなど、注意すべき点も少なくありません。

このページでは、相続で重要となる「3ヵ月」という期間の内にやるべきことや、3ヵ月の正しい数え方、そして期限が迫っている場合や過ぎてしまった場合の対処法について、詳しく解説します。

- この記事でわかること

-

- 相続開始から3ヵ月以内にやるべきこと

- 3ヵ月以内に決めるべき相続方法

- 3ヵ月が迫っている場合の対処法

- 目次

相続で「3ヵ月以内」が重要である理由

相続が発生した際、「3ヵ月以内」に手続をしなければいけない、という認識を有している人は多いかもしれません。

この期間は、単なる事務手続の期限ではなく、法律で定められた、相続人が被相続人の財産と負債をどのように引き継ぐのか、それとも引き継がないかを決めるための重要な「熟慮期間」です。

特に、被相続人にプラスの財産よりも借金の方が多い場合、この期間内に適切な判断を下し、必要な手続を取らなければ、意図せず相続財産では支払いきれない借金を引き継ぐことになってしまいます。

そこで、相続が発生した場合、常に「3ヵ月」という期間は注意して手続を進める必要があります。

「3ヵ月以内」の正しい数え方

相続における熟慮期間は、民法第915条第1項によって「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヵ月以内と定められています 。

では、いつから3ヵ月を数えるのでしょうか。この起算点は、被相続人の死亡日とは必ずしも一致しません 。

【一般的なケース(親が亡くなり、その配偶者や子が相続するような場合など)】

通常、親が死亡した日にその死亡の事実を知るでしょうから、被相続人の死亡日が、自己のための相続の開始を知った時といえます。

【その他ケース(疎遠な親族の相続人となる場合など)】

被相続人の死亡日にその死亡の事実を知ることができないケースもあります。

このような場合には、実際に、被相続人の死亡の事実と自分が相続人であることを知った時が起算点となるでしょう。

そのため、単純に「死亡日から3ヵ月」と捉えてしまうと、本来手続が間に合うはずのケースを見逃してしまう可能性があります。

また以下のようなケースも、起算点が死亡日とは異なることがあるため注意が必要です。

後順位の法定相続人が相続人となるケース

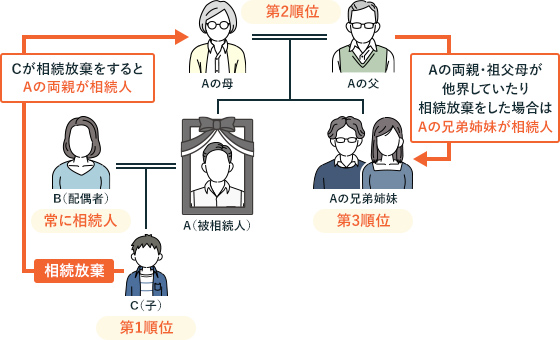

Aが死亡して、その配偶者Bと子1人Cが相続人となるケースを考えます。

もし、Cが相続放棄したら、BとともにAの両親が相続人となります。Aの両親(祖父母)がすでに全員亡くなっている場合や、相続放棄をした場合は、BとともにAの兄弟姉妹が相続人となります。

このように、先順位の相続人が相続放棄をした結果、初めて自分が相続人になったことを知った場合、熟慮期間の起算点は「先順位者の相続放棄を知った時」となる可能性が高いでしょう 。

あとから被相続人の多額の借金が発覚した場合

通常の熟慮期間が経過したあとであっても、次のような事情があれば相続放棄が認められる可能性があります(最高裁判決昭和59年4月27日)。

- 被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じていた

- 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状況その他諸般の状況からみて、相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があった

- 相続人が信じたことに相当な理由がある

上記最高裁判例は、このような事情がある場合、「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は認識できた時」を起算点として熟慮期間である3ヵ月が経過すると判断しています。

相続開始から3ヵ月以内にやるべきこと

相続における3ヵ月という期限は、故人の財産状況を正確に把握し、その結果に基づいて自身の相続方法を選択するための期間です。

この期間内に取るべき行動は、主に以下の4つのステップに集約されます。

- 遺言書の有無を確認する

- 相続人を確定させる

- 相続財産を調査する

- 3つの相続方法から選択する

順に詳しく説明します。

①遺言書の有無を確認する

相続手続は遺言書の有無によって大きく変わるため、最初に遺言書を探すことが重要です。

故人の自宅や貸金庫などをくまなく探すことに加えて、法的な調査方法も活用すべきです。

遺言書の種類別に、調査方法を説明します。

公正証書遺言

公証人が作成した公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されています。正本(原本の写し)は、通常被相続人が保管しておりますので、自宅や貸金庫などを探してみましょう。

また、公正証書遺言の有無は、全国の公証役場で遺言を検索することで確かめられます。

検索するためには、被相続人の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本など)や、申出人が相続人であることを証明する戸籍謄本、申出人の本人確認書類が必要です 。

公正証書遺言は、次で説明する検認手続は不要ですので、あることがわかればすぐに中身を確認して問題ありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま作成できる遺言です。

被相続人が作成し、封印した遺言を、公証役場で公証人と証人2名に提出します。秘密証書遺言は遺言者に返されますので、遺言者が保管することになります。

被相続人が場所を明らかにしていない場合、相続人が自宅や貸金庫などを探して見つけることになります。

公正証書遺言とは異なり、家庭裁判所の検認手続が必要ですので、見つけても開封してはいけません。

「検認」とは、裁判所で、遺言書を開封して中身を確認することで、遺言書の偽造を防止する大切な手続です。封印がなくても、検認手続は必要です。

もし検認をする前に開封した場合、5万円以下の過料に処せられる可能性もあります(民法第1005条)。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、被相続人が自筆で作成した遺言書で、通常は本人が保管しています。信頼できる親族に預けているケースもあります。

被相続人が場所を明らかにしていない場合、相続人が自宅や貸金庫などを探して見つけることになります。

秘密証書遺言と同様に、家庭裁判所の検認手続が必要ですので、見つけても開封してはいけません。

なお、「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合には、相続人は全国の法務局で遺言書のデータを確認できますし、遺言書の画像データを印刷してもらうこともできます。

保管の有無を確認するために、まず、「遺言書保管事実証明書」を法務局に請求しましょう。

この制度を利用している場合は、家庭裁判所の検認手続は不要です。

②相続人を確定させる

相続人調査は、法的に、故人の遺産を誰が引き継ぐ権利があるか、つまり「法定相続人」を正確に特定するために不可欠です。

また、誰が優先して相続するかについて、「相続順位」も定められています。

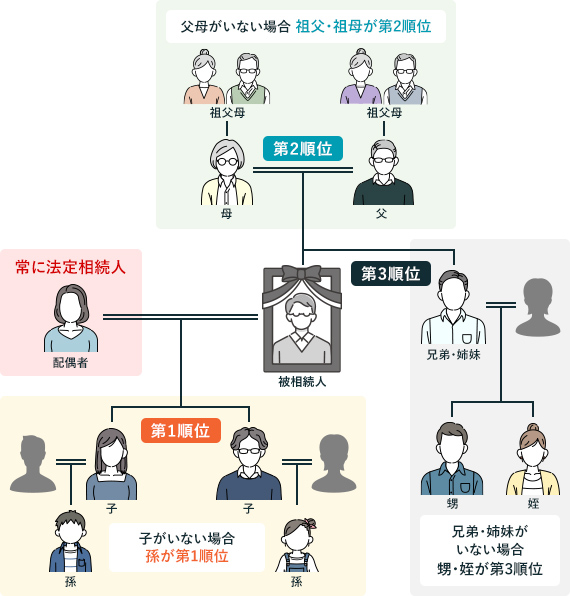

●配偶者(相続順位:常に法定相続人)

被相続人に配偶者がいる場合、常に法定相続人となる。ほかの相続人がいても、必ず相続する。

●子ども(相続順位:第1順位)

配偶者がいる場合は配偶者とともに相続する。

配偶者がいない場合は、子どもが全遺産を相続する。胎児も相続人となる。

子どもがすでに亡くなっている場合は、孫が相続人となる。

●親(相続順位:第2順位)

子ども(孫)がいない場合に相続権を得る。配偶者がいる場合は配偶者とともに相続する。

配偶者と子どもがいない場合は、親が全遺産を相続する。親がすでに亡くなっている場合は祖父母が相続人となる。

●兄弟姉妹(相続順位:第3順位)

子ども(孫)と親(祖父母)がいない場合に相続権を得る。配偶者がいる場合は配偶者とともに相続する。

配偶者と子ども、親がいない場合は、兄弟姉妹が全遺産を相続する。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥・姪が相続人となる。

被相続人に複数の婚姻歴がある場合、前婚で子どもがいる可能性もあるため、故人の出生から死亡までのすべての連続した戸籍謄本等を取得し、漏れがないように調査しましょう。

また本籍地を変更している場合、複数の市区町村に請求する必要があるなど、手間と時間がかかる作業ですので、なるべく早く着手するようにしましょう。

③相続財産を調査する

財産調査は、プラスの財産(預貯金、不動産、有価証券など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローン、連帯保証債務、滞納している税金、個人間の借金など)も漏れなく把握することが重要です。

この調査の結論が、相続放棄や限定承認という重要な決断に直結します。

たとえば、次のような方法で、財産調査を行います。

●自宅の遺品整理

郵便物、請求書、通帳、契約書、納税通知書などを手掛かりに、財産や借金の存在を探ります 。

●金融機関と信用情報機関への開示請求

借入先が分かる場合には、個別の借入先に照会をします。

借入先が不明な場合、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)すべてに情報開示を請求することがもっとも確実です(ただし、個人間の借金は信用情報機関に情報はありません)。

預貯金の調査を最初に行うと、通帳の取引履歴からほかの財産や借入先の手がかりが見つかることが多く、そのあとの調査を効率的に進めることができるでしょう 。

調査時の注意点

また、この調査の過程で、相続財産を処分しないように注意する必要があります。

たとえば、次のような行為をすると、相続を承認したとみなされて(法定単純承認という)、相続放棄ができなくなります。

- 被相続人の預金を引き出して、自分のために使う

- 被相続人が借りていたマンションを解約する

- ほかの相続人との間で遺産分割協議をする など

相続放棄をお考えの方は、被相続人の財産調査が終了して相続放棄するかどうか判断するまで、被相続人の財産には触れないでおくと安心です。

④3つの相続方法から選択する

財産調査の結果、故人の財産がプラスかマイナスか、あるいは不明かを踏まえ、3つの相続方法(単純承認、相続放棄、限定承認)のなかから、自身の状況に最適なものを選びます。

この決断は、ご説明した「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヵ月以内に行わなければなりません。

3つの相続方法については、以下で詳しくご説明いたします。

3ヵ月以内に決めるべき3つの相続方法

相続人が取り得る選択肢には、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つがあります。

それぞれの特徴と手続方法を理解し、自身の状況に応じて最適な選択をすることが重要です。

単純承認

単純承認すると、相続人として、被相続人の財産と負債を引き継ぐことになります。

特別な手続は不要であり、熟慮期間内にほかの手続を取らない場合、単純承認したとみなされます(民法第921条2号)。被相続人の財産が、借金を明らかに上回っている場合に選択するのが一般的です。

単純承認すると、被相続人の負債がその残した財産を上回った場合でも、相続人が弁済する義務を負うことになります 。

相続放棄

相続放棄は、被相続人のプラスの財産も負債も一切引き継がない方法です 。

もともと相続人ではなかったことになります。

負債が資産を明らかに上回る場合や、被相続人と疎遠で関わりたくない場合などに選択されることが多いです。

相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、受理される必要があります 。

限定承認

限定承認は、相続によって得た財産の範囲内でのみ、借金を引き継ぐ方法です 。

負債の総額が不明確な場合や、特定の資産(先祖代々の土地や事業資産など)を守りたい場合に選択されることがあります。

ただし、この方法は、「プラスの財産以上の借金を引き継ぐ心配がない」という点で魅力的ですが、実務上は次のような高いハードルが存在します。

最大の難点は、相続放棄と異なり、相続人全員が共同で手続を行わなければならない点です 。

家族間の関係が良好でない場合、この一点で手続が不可能になる可能性があります。

さらに、家庭裁判所への申述後、官報公告や相続財産清算人(相続財産管理人)による清算手続が必要となり、時間と手間がかかります 。

これらの実務上のハードルから、限定承認は実際にはほとんど利用されていないのが現状です。

相続開始から3ヵ月を過ぎたらどうなる?

熟慮期間である3ヵ月以内に、相続放棄や限定承認の手続をしない場合、故人の財産と負債をすべて無条件に引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされます 。

この場合、あとから多額の借金が発覚しても、原則として相続放棄はできなくなります 。

3ヵ月の期限が迫っている場合の対処法

財産調査に時間がかかり、3ヵ月以内に結論を出すのが難しい場合、熟慮期間中に家庭裁判所に「期間伸長の申立て」を行い、裁判所に認めてもらうことで、期限を延長する方法があります 。

ただし、この申立ては「財産関係が複雑である」「故人と疎遠で海外に住んでおり調査に時間がかかる」など、客観的に見て熟慮期間内に判断できないような正当な理由が必要です 。

参照:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所

3ヵ月を過ぎても相続放棄が認められるケース

すでにご説明したように、被相続人の死亡を知ってから3ヵ月が経過したあとであっても、相続放棄が認められるケースもあります。(最高裁判決昭和59年4月27日)。

3ヵ月経過後に相続財産を超えるような予期せぬ借金が明らかになった場合などは、速やかに相続放棄を扱う弁護士に相談するようにしましょう。

相続手続に不安がある場合は専門家に相談するのがおすすめ

相続手続は、法的な知識や煩雑な事務作業を伴うことが多く、個人ですべてを完結させるのは容易ではありません。

特に、期限が迫っている場合や、負債の存在が疑われる場合は、専門家に相談することをおすすめします。

相続について相談できる士業の種類

相続問題は、その内容に応じて依頼すべき士業が異なります。

具体的には、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などが挙げられます。

それぞれ対応可能な業務範囲などが異なり、詳細は以下のとおりです。

弁護士

【主な業務範囲】

法律トラブル全般の解決。遺産分割協議や、調停・審判の代理人となり、交渉対応を行うなど

【相談すべきケース】

・疎遠な相続人との話合いが難しい

・相続人同士で揉めている

・遺留分を巡る争い

・遺言書の有効性を争う

・相続放棄手続など相続問題全般

司法書士

【主な業務範囲】

不動産・商業登記、裁判所提出書類の作成。相続登記の申請など

【相談すべきケース】

相続財産に不動産が含まれているときの登記手続、裁判所へ提出する書面作成など

行政書士

【主な業務範囲】

行政・官公署に提出する書類の作成や、作成した書類の提出

※代理人としての交渉は不可

【相談すべきケース】

争いがない場合の遺産分割協議書や遺言書の作成、相続人調査、財産調査 など

税理士

【主な業務範囲】

税務・会計業務全般。相続税計算・申告、節税対策

【相談すべきケース】

相続財産が多額で相続税申告が必要、節税について知りたいなど

弁護士などに相談すべきケース

相続問題における以下のようなケースでは、自己判断を避けて第三者に相談することが賢明です。

相続人同士で遺産分割の話合いがまとまらない場合

相続人同士の対立は感情的な側面も含むため、弁護士を代理人として話し合うことで、冷静な交渉や適切な裁判手続の利用により、相続問題の解決を目指すことができるでしょう 。

多額の負債や(連帯)保証債務が判明した場合

遺産のうち、借金や(連帯)保証債務など、負債がプラスの財産を上回る可能性がある場合、相続放棄や限定承認の検討が必要です。

熟慮期間という期間制限があるため、早い段階でスムーズに財産調査を進める必要があります。家事や仕事で忙しくても、熟慮期間は待ってくれません。

サポートや代わりに調査を行ってくれる弁護士などに依頼することをおすすめします。

相続人の調査や財産調査が複雑な場合

以下のようなケースでは、戸籍を取り寄せての相続人調査に労力と時間がかかることがあります。

- 相続人が多数いる

- 行方知らずの相続人がいる

- 前婚で子どもがいたようだが、詳しくはわからない

- 本籍を何度も変更している

また、被相続人が事業を行っていて相続財産が複数あり調査が難しいケースもあります。

このようなケースでは、弁護士などに相続人調査や財産調査を依頼することを検討しましょう。

相続放棄の期限が迫っている場合

3ヵ月という期限が迫っており、自分で手続をする時間がない場合、書類作成から裁判所への提出まで本人の代理人として行動できる弁護士への依頼を検討しましょう。

弁護士なら、期限伸長の申立てを行うことも視野に入れて適切に対応してもらえます。

ただし、必要書類を集めるのにも一定の時間がかかりますので、あまり差し迫っていると弁護士でも対応できないケースがあります。

3ヵ月という期間は短いので、早め早めに対応することをおすすめします。

相続放棄や限定承認を検討しているが、手続に不安がある場合

相続放棄の手続は、本人が行うことも可能ですが、慣れない手続で不安になったり、誰かに相談したいと思われたりする方も多いです。

そのようなときは無理せず、弁護士などにご相談ください。

また、限定承認は、相続人全員の合意で行う必要があり、家庭裁判所への申立てだけでなく、その後の相続財産の管理や清算も必要で、手続が複雑です。

弁護士などのサポートを受けて行う方がよいでしょう。

相続財産に不動産が含まれている場合

令和6年4月1日より、相続した不動産の名義変更(相続登記)が法律上義務化されました。

それ以前に不動産を相続した方も、名義変更をしなければなりません。

本人で行うことも可能ですが、登記申請は専門的な知識や実務経験がなければ難しい面もあり、通常は司法書士や、相続手続を扱う弁護士に依頼して行います。

相続放棄のご相談ならアディーレへ

相続手続は、一歩間違えれば、予期せぬリスクを抱えることになります。特に、3ヵ月という期限が迫るなか、多額の借金が隠れている可能性に直面している方は、大きな不安を抱えていることでしょう。

たとえ3ヵ月という期限を過ぎてしまった場合でも、事情によっては、相続放棄が可能かもしれません。

複雑な相続問題や、期限が迫る相続放棄の手続に不安がある方は、1人で悩まず、アディーレ法律事務所にご相談ください。

相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、一度お気軽にお問合せください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。