特別受益の財産も遺留分に含まれる!計算方法などを詳しく解説

遺留分がいくらになるか計算するとき、特別受益が発生していればその金額も含めて計算することができます。

ただし、すべての特別受益が対象となるわけではなく、10年以内に贈与されたものだけです。

ほかにも、特別受益がある場合に遺留分を計算する方法や、遺留分が侵害されたときの対処法や注意点など、知っておくべきことがいくつかありますので、このページで詳しく解説いたします。

- この記事でわかること

-

- 特別受益がある場合に遺留分を計算する方法

- 遺留分が侵害されたときの対処法

- 遺留分侵害額請求を受けた場合にすべきこと

- 目次

特別受益は遺留分の計算に含まれる

特別受益の金額は、各相続人の遺留分を計算するときに含めることができます。

つまり、ほかの相続人が特別受益を受けていれば、自分の最低限受け取れる金額が増える可能性があるということです。

たとえば、相続財産が1,000万円の場合と、相続財産1,000万円と特別受益3,000万円の場合なら、後者は4,000万円をもとにして遺留分を計算するため、当然遺留分の金額も大きくなります。

遺留分の計算方法については、のちほど詳しくご説明します。

特別受益とは

そもそも特別受益とは、生前贈与や遺贈、死因贈与などによって、特定の相続人だけが被相続人(亡くなった人)から受けた利益のことです。

この特別受益は、相続財産の計算でも合算することができます。

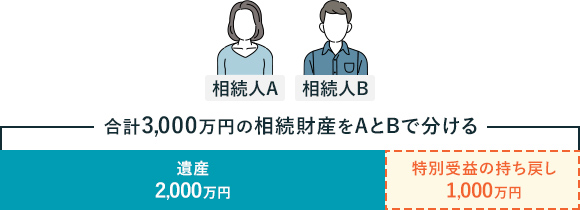

たとえば、相続財産が2,000万円あり、相続人2人で均等に分割する場合を想定してみましょう。

このとき、片方の相続人が特別受益として1,000万円を受け取っていたとすれば、その金額を合算した3,000万円を前提として遺産分割が行われることになるのです。

上記のような計算を「特別受益の持ち戻し」といいます。

特別受益に該当する基準

特別受益に該当するかどうかは、その贈与が「遺産の前渡し」に近いかどうかが重要とされています。

たとえば、マイホームを買うための頭金や、事業を起こすための資金を援助した場合は、遺産を前持って渡したものとして、特別受益に該当しやすいとされています。

一方で、生命保険によって支払われる死亡保険金は「受取人固有の財産になる」という特徴があるため、基本的には特別受益には含まれません。

ただし、ほかの相続人の取り分と比べて、あまりにも高額すぎることで不公平が生じる場合は、特別受益と判断されるケースもあります。

具体的にどんなケースが特別受益にあたるのか知りたい方は、以下のページをご覧ください。

遺留分とは

遺留分とは、法律によって、それぞれの法定相続人に保障された最低限の取り分のことです。

相続財産をどのように分割するのかについては、基本的に被相続人の意思が尊重されます。

しかし、財産の取扱いを被相続人に完全に任せると、なかには偏った遺産分割が発生して、トラブルに発展するケースも出てくるでしょう。

そういった事態を防ぐために、財産の分配に一定の制限をかけるのがこの遺留分という制度なのです。

遺留分について詳しく知りたい方は以下のページもご覧ください。

遺留分に含まれる財産

遺留分を計算する際に含まれる財産は、以下の3つが挙げられます。

- 相続財産(被相続人が亡くなった時点で所有していた財産)

- 生前贈与(被相続人から相続人以外に対して行われたもの)

- 特別受益にあたる生前贈与

ただし、生前贈与(被相続人から相続人以外に対するもの)なら相続開始前1年以内、特別受益なら10年以内に行われた財産の贈与に限られますので、それ以前に行われた贈与は含まれません。

逆に、被相続人と贈与を受ける相続人が、ほかの遺留分権利者に損害を加えることを知っていたうえで行われた贈与の場合は、期間を問わず、すべて遺留分の計算に含まれますので注意が必要です。

【計算方法】特別受益がある場合の遺留分

遺留分の計算

まずは、遺留分の計算方法を確認しておきましょう。

遺留分は以下の計算式で求められます。

遺留分の合計×個別の遺留分の割合

「遺留分の合計」については、相続人の状況によって異なります。

| 相続人の状況 | 遺留分の合計 |

|---|---|

| 配偶者のみ | 遺留分に含まれる財産の2分の1 |

| 配偶者と子 | 遺留分に含まれる財産の2分の1 |

| 配偶者と親 | 遺留分に含まれる財産の2分の1 |

| 子のみ | 遺留分に含まれる財産の2分の1 |

| 親のみ | 遺留分に含まれる財産の3分の1 |

| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹には遺留分が認められていない |

「遺留分に含まれる財産」の2分の1の金額となることがほとんどです。

ただし、相続人が直系尊属(親や祖父母など)のみの場合は、3分の1の金額になります。

次に「個別の遺留分の割合」についても、相続人の状況によって異なります。

| 相続人の状況 | 個別の遺留分の割合 |

|---|---|

| 配偶者のみ | 遺留分の合計をすべて受け取れる |

| 配偶者と子 | 配偶者と子、それぞれ2分の1ずつ |

| 配偶者と親 | 配偶者が3分の2、親が3分の1 |

| 子のみ | 遺留分の合計をすべて受け取れる |

| 親のみ | 遺留分の合計をすべて受け取れる |

| 兄弟姉妹のみ | ― |

ただし、子や親は人数によって等分する必要があります。

たとえば、配偶者と子2人の場合は、子に認められた金額からさらに2等分した金額が、それぞれの遺留分となります。

特別受益を含めた遺留分の計算

次に特別受益があると想定して、遺留分を計算してみましょう。

以下の場合を想定してみます。

被相続人 :父

法定相続人:配偶者、長男、次男

相続財産 :預貯金1,000万円、借金200万

相続割合 :配偶者と子で2分の1ずつ

特別受益 :長男に9,000万円

①「遺留分に含まれる財産」の計算

1,000万円(相続財産)+9,000万円(特別受益)-200万円(マイナスの財産)=9,800万円

借金などのマイナスの財産があれば、「遺留分に含まれる財産」からは差し引いて考えます。

②「遺留分の合計」の計算

9,800万円×1/2=4,900万円

③「個別の遺留分の割合」を確認

配偶者:2分の1

長男 :4分の1

次男 :4分の1

子に認められた2分の1を、長男と次男で2等分する必要があります。

④「各相続人の遺留分」を計算

配偶者:4,900万円×1/2=2,450万円

長男 :4,900万円×1/4=1,255万円

次男 :4,900万円×1/4=1,255万円

特別受益の持ち戻し免除があっても遺留分計算には含める

特別受益には、「持ち戻し免除」という考え方があります。

被相続人の遺言で「持ち戻しを免除するように」といった意思表示がある場合は、相続財産との合算ができないというものです。

しかし、特別受益の持ち戻し免除があったとしても、遺留分の計算には特別受益を含めることができます。

したがって、特別受益の持ち戻し免除があった場合は、相続分を求めるときは特別受益を含めずに計算し、遺留分を求めるときは逆に特別受益を含めるかたちで計算することになります。

持ち戻し免除があった場合は計算が複雑になりやすいため、少しでも不安があれば弁護士にご相談ください。

- 遺言・遺産相続に関する

ご相談は何度でも無料 -

特別受益の影響で遺留分が侵害されたら遺留分侵害額請求をする

特別受益があったことで遺留分が侵害されている場合は、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

たとえば、先ほどの例であれば次男の遺留分は1,225万円ですが、残された預貯金は1,000万円しかありませんので、遺留分を下回る金額しか受け取れません。

こういった場合は、特別受益9,000万円を受け取っている長男に対して、侵害された金額を請求することができるのです。

実際に遺留分侵害額請求を行う流れなどについては、以下のページで詳しく解説しています。

時効までに請求しないと権利が消滅する

遺留分侵害額請求は、相続の発生および遺留分の侵害を知ったときから1年、または相続が開始したときから10年が経過すると、請求する権利が消滅します。

「1年もあれば大丈夫だろう」と感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、書類を集めたりさまざまな手続を行ったりしていると、あっという間に時間が流れるものです。余裕を持って正確な手続をするためにも、遺留分の確認はできるだけ早い段階で行うべきでしょう。

遺留分侵害額請求を受けた場合は?

逆に自分が遺留分侵害請求を受けた場合は、まずは相手方と交渉することになります。

その際、本当に遺留分を侵害しているか、ご自身でも計算してみるとよいでしょう。また時効が成立している可能性もあるため、併せて確認することをおすすめします。

話合いがまとまらない場合は、調停や訴訟といった裁判所を通した手続で解決を目指すことになります。

特に訴訟を通して下された判決には法的拘束力があるため、必ず従わなければなりません。ご自身だけで対応するのが不安な場合は、少しでも早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。

遺留分の侵害に心当たりがあればアディーレへ

特別受益が発生している場合、ご自身の遺留分が侵害されて、本来受け取るべき金額が受け取れなくなっているかもしれません。特に、特別受益の金額が大きければ、その可能性も高くなります。

しかし、一般の方からすれば、遺留分の計算だけでも十分複雑だと思いますし、そのうえ特別受益や特別受益の持ち戻し免除などが関係してくると、さらにややこしい計算が求められます。

そこで、「遺留分が侵害されているかも」と少しでも心当たりがある方は、ぜひアディーレにご相談ください。

アディーレなら遺言・遺産相続に関するご相談は何度でも無料です。

ご依頼いただければ、遺留分の計算はもちろん、遺留分侵害額請求を代わりに行うこともできますので、一度お気軽にお問合せください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。