1人に全財産を相続させる遺言書の書き方は?妻にだけ残すことはできる?

たとえば、「妻に全財産を相続させたい」といった希望は、遺言書の書き方次第で実現できる可能性があります。

しかし、単純にその希望を記載するだけでは、ほかの相続人との間でトラブルに発展しかねません。特に「遺留分」という法律によって保障された金額への配慮は不可欠です。

そこでこのページでは、1人に全財産を相続させる遺言書の具体的な書き方をご紹介するとともに、遺留分をはじめとした、作成するうえで押さえておくべきポイントなどを解説いたします。

- この記事でわかること

-

- 1人に全財産を相続させる遺言書の書き方

- 1人に全財産を相続させる遺言書を作成する際のポイント

- 1人に全財産を相続させる遺言書に最適な形式

- 目次

1人に全財産を相続させる遺言書のポイント

1人に全財産を相続させる遺言書の書き方を知る前に、前提として理解しておく内容があります。

ポイントとなるのは、特に以下の4つです。

- 遺留分

- 付言事項

- 財産目録

- 遺言執行者

それぞれ詳しく見ていきましょう。

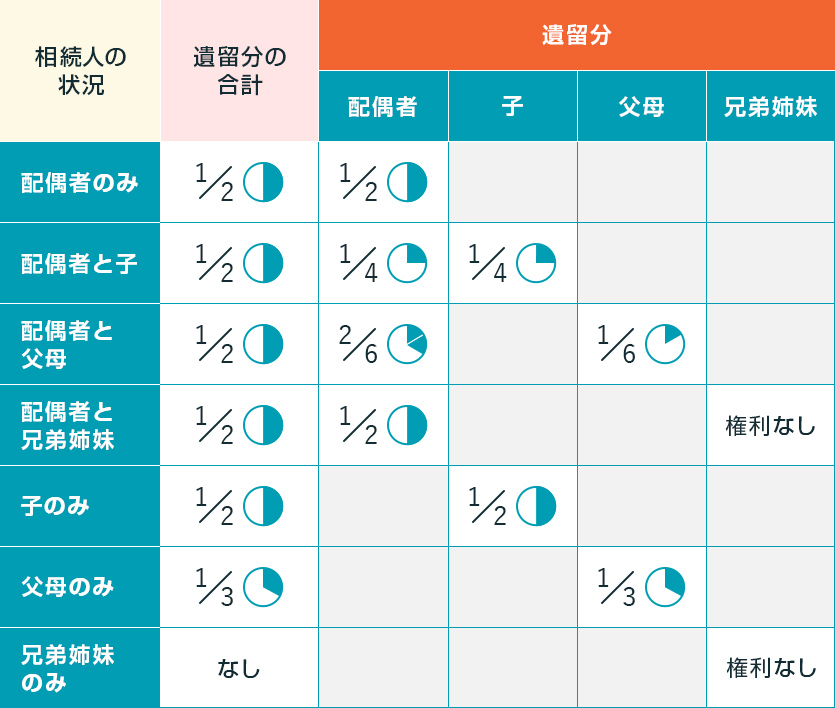

「遺留分」に配慮する

遺留分とは、法律によって保障された、相続人が最低限受け取れる取り分のことです。

1人に全財産を相続させる遺言書を作成する際は、この遺留分への配慮がもっとも重要だといえます。

遺留分は、仮に侵害したからといって、遺言書自体が無効になるわけではありません。

しかし、遺留分を侵害された相続人には、「遺留分侵害額請求」という金銭的な請求を行う権利が法律によって認められます。

この遺留分侵害額請求によって、相続人同士のトラブルに発展し、「1人に全財産を相続させる」という内容が実現しないおそれがあるのです。

遺留分については、以下のページで詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

「付言事項」で理由や想いを記載する

付言事項とは、法的な効力はないものの、ご自身の想いや感謝、遺産の分配割合の理由など、自由に書き残せるメッセージのことです。

特に、1人に全財産を相続させる遺言書を作成するうえで、この付言事項の記載は欠かせません。

遺産を集中させるに至った理由や想いをご自身の言葉で記載すれば、相続人同士の感情的な対立を和らげる効果が期待できるからです。

「財産目録」を作成しておく

財産目録とは、相続の対象となる財産を一覧にした書面のことです。

遺言書に、この財産目録を添付することで、相続財産の全体像が明確になり、相続開始後の手続がスムーズに進みます。

もしこの財産目録がなければ、相続人がまったく知らない財産については、発見されないまま放置されるおそれがあり、遺産の集中に支障をきたすかもしれません。

また、自分の死後、相続人が一から財産調査をする手間がかかりますし、調査の過程でもめる可能性もあります。

「遺言執行者」を指定しておく

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、名義変更や財産の引き渡しなどの相続手続きを執行する権限を持つ人のことです。

特定の1人に財産を集中させる遺言は、一般的な遺言内容よりも、実現にリスクが伴います。

その点、遺言執行者がいれば、仮にほかの相続人が手続に非協力的だったとしても、与えられた権限をもとに、着実に手続を進めることができるため、遺言内容がより実現しやすくなるでしょう。

1人に全財産を相続させる遺言書の書き方は?

特定の1人に全財産を相続させる遺言書には、「全財産を〇〇に相続させる」といったように、誰にすべての財産を渡すのかを明確に記載することが何より重要です。

ただし、先ほどご説明した遺留分などに配慮して記載しなければいけません。

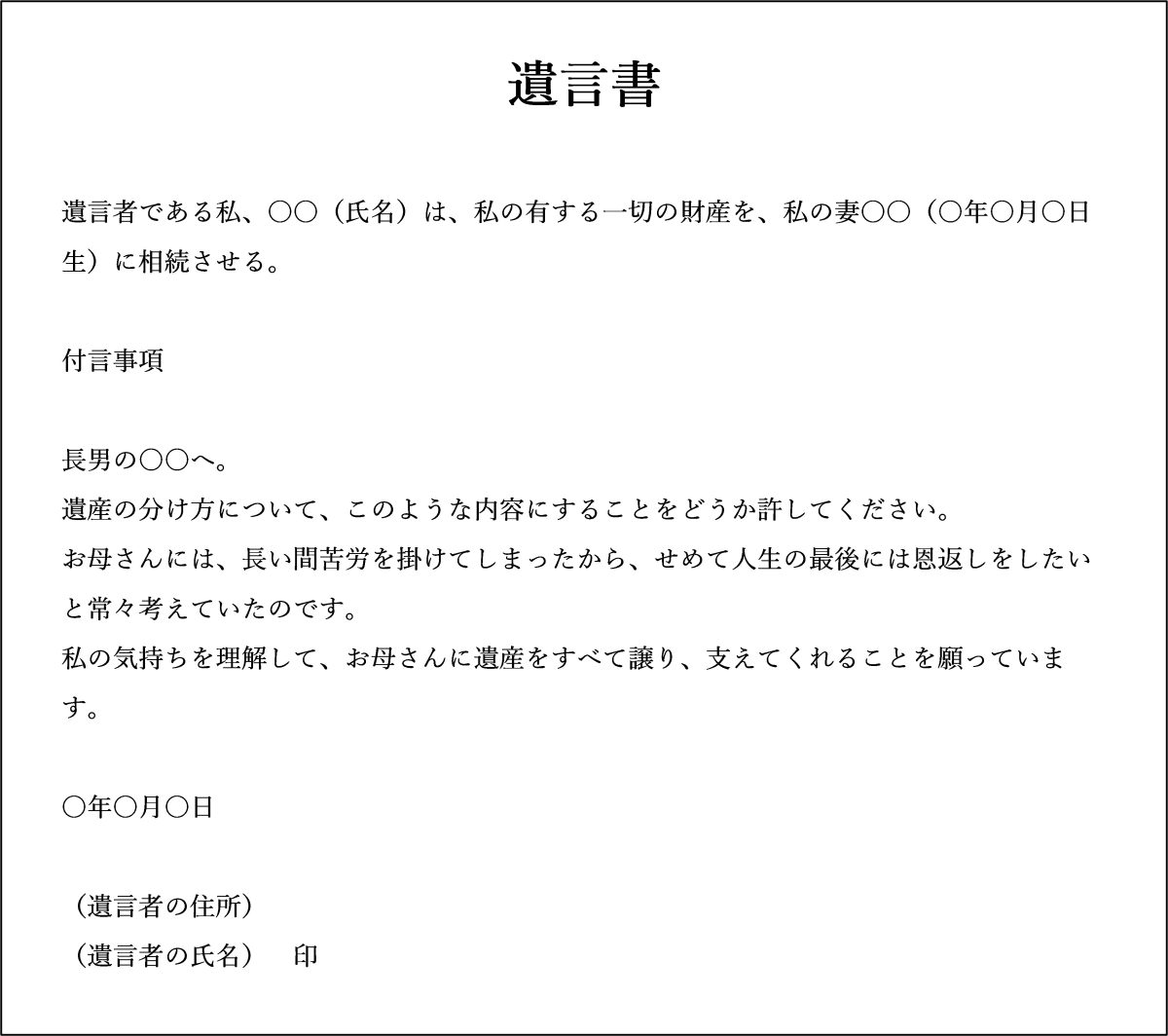

【基本文例】妻に全財産を相続させる書き方

特定の1人に全財産を相続させる書き方として、まずはもっとも基本的なものをご紹介します。

以下では、相続人が妻と子ども1人の場合に、「妻に全財産を相続させたい」といった状況を想定しています。

上記のように、遺産を妻に集中させる理由や想いを記載することで、子どもの不満を和らげられ、遺留分のことでもめるリスクも軽減されるでしょう。

そのほかの状況別の書き方

家族構成が複雑であったり、何か特別な事情があったりする場合は、基本文例に加えて特別な配慮や工夫が必要です。

たとえば、再婚していて、先妻との間に子どもがいるといったようなケースです。そういった状況では、慎重に遺言書を作成しなければ思わぬトラブルに発展しかねません。

以下では、状況別にどのような点に注意して作成すべきか、具体的なポイントを解説していきます。

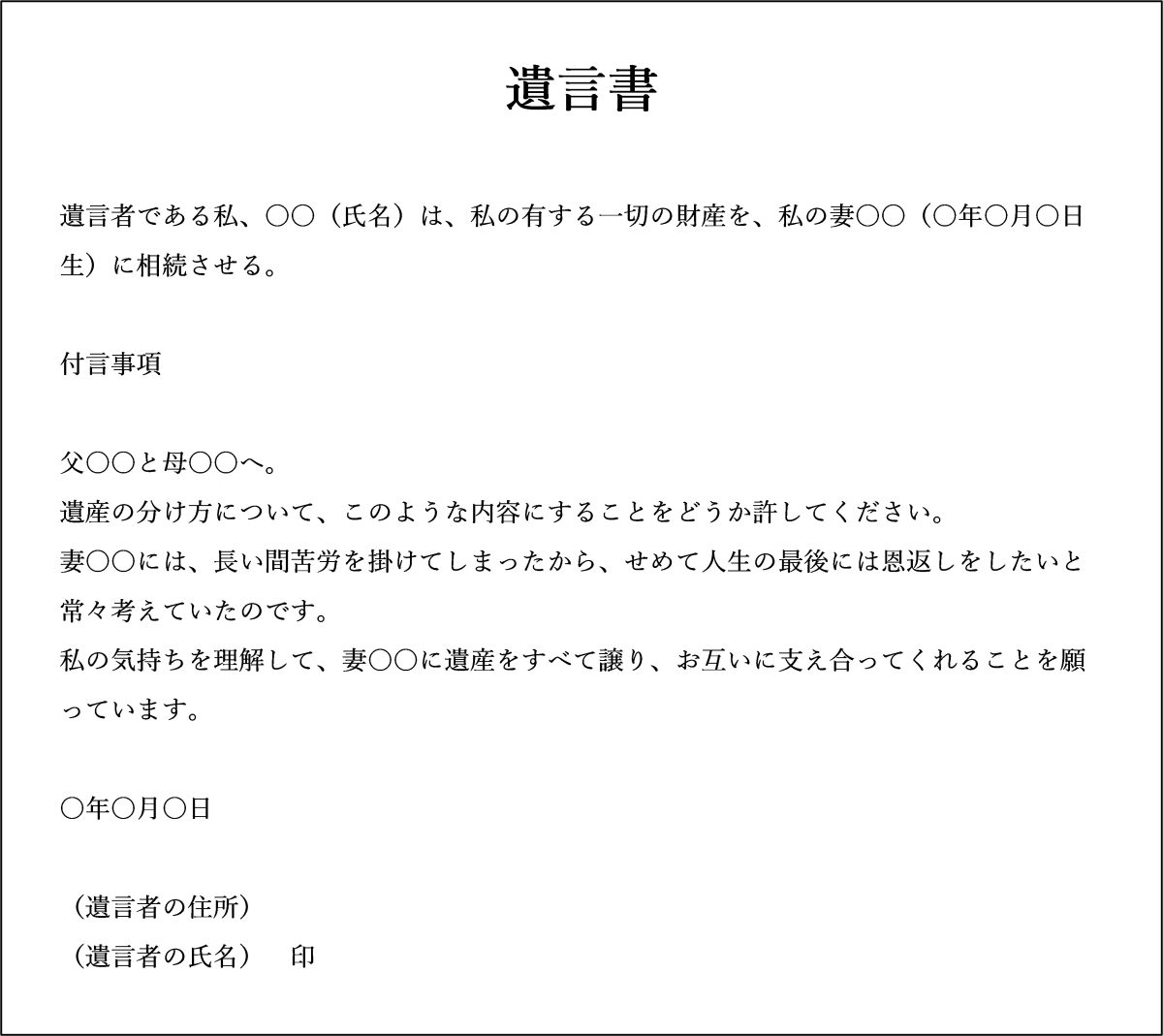

子どものいないご夫婦の場合

子どものいないご夫婦の場合、法定相続分(法律で定められた相続分)に従えば、遺産は配偶者だけでなく、親もしくは兄弟姉妹にも分配されます。

したがって、残される配偶者に全財産を相続させたい場合は、以下のような遺言書を作成しておく必要があります。

なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、「全財産を配偶者に相続させる」という記載があれば、兄弟姉妹に財産が渡ることはありません。

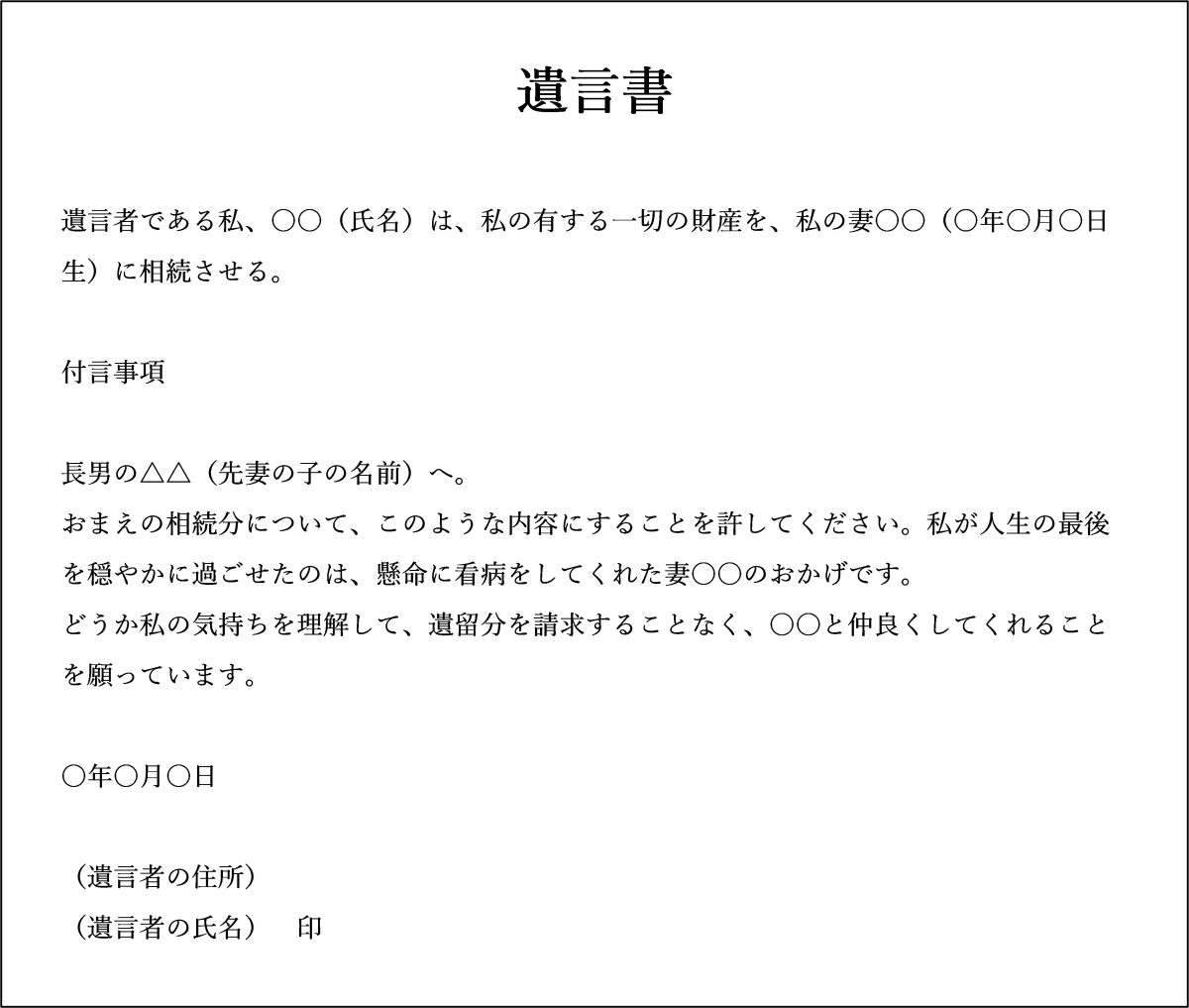

再婚で、先妻の子と後妻がいる場合

再婚をしていて、先妻との間に子どもがいる場合は、その子どもにも相続権があります。

そのため、後妻に全財産を相続させたい場合は、以下のような内容の遺言書を作成しましょう。

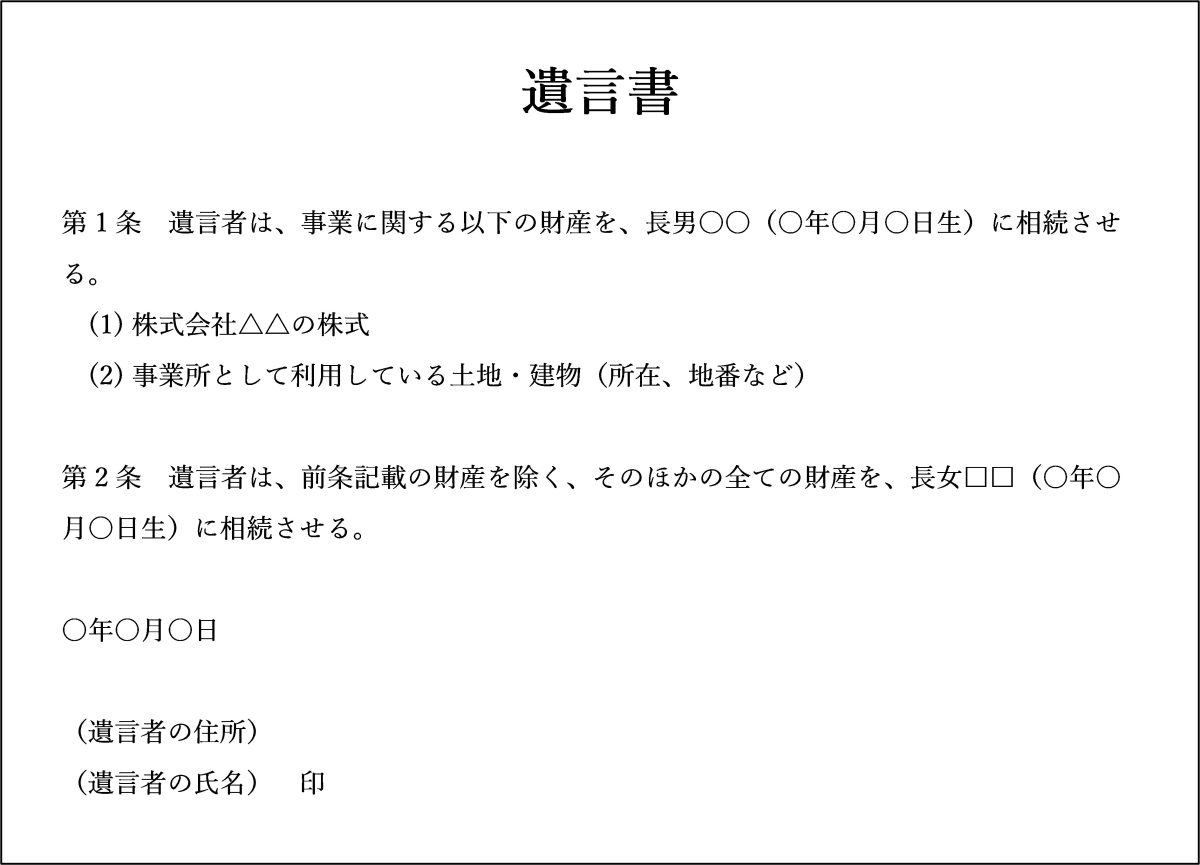

特定の子に事業を継がせたい場合

お子さんが2人以上いて、そのうちの1人に事業を継がせたい、といった場合は、以下のような文例をもとに作成します。

事業用資産の価値によっては、ほかの相続人の遺留分を侵害する可能性があります。仮に遺留分を請求されると、後継者は代償金を支払う必要に迫られ、事業の資金繰りが悪化しかねません。

そこで、上記のように事業に必要な財産とそれ以外の財産を分けて相続させるようにすれば、遺留分の侵害が発生するリスクを抑えられ、事業の継続にも支障をきたさずに済むでしょう。

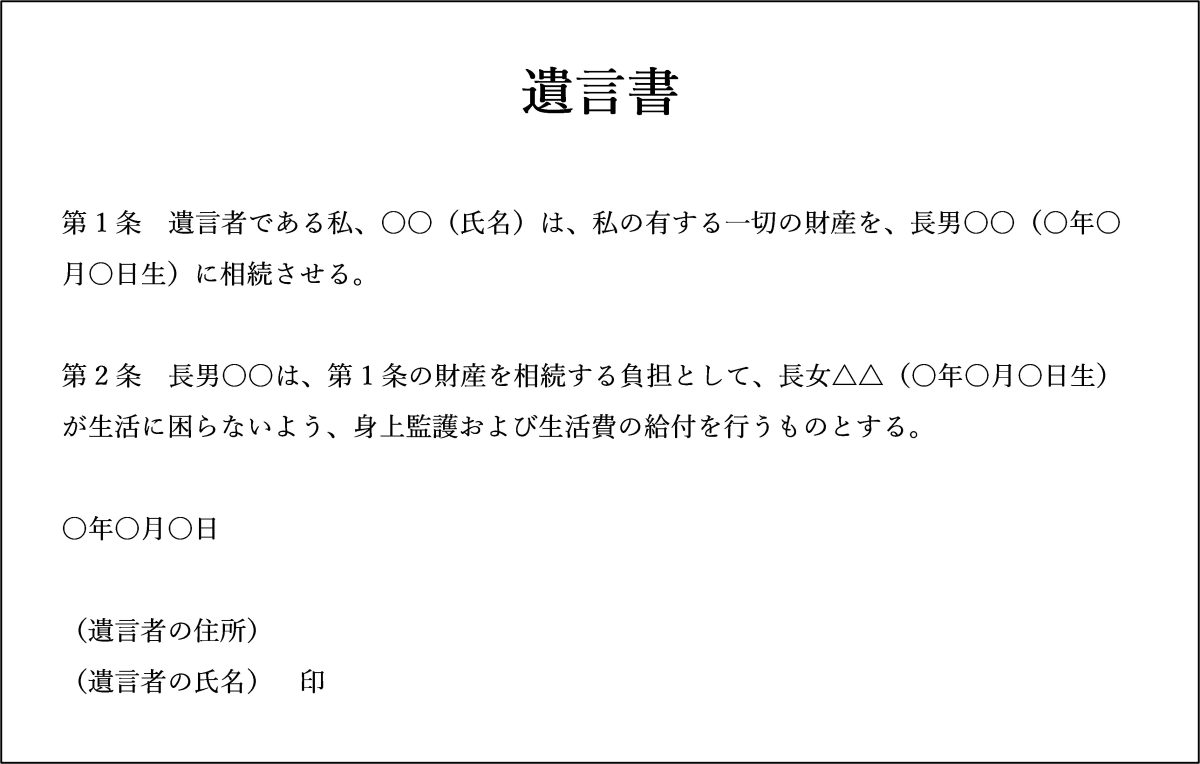

障がいのある子や世話になった子の将来を守りたい場合

障がいのある子や世話になった子の将来を守りたい場合は、ほかの相続人に対し、その子の面倒を見ることを条件に財産を渡すという方法があります。

これを「負担付遺贈」といい、遺言書によって法的な条件を設定することで、より安心して子どもの将来を託すことができます。

以下では、障害がある長女のために、長男に負担付遺贈をする場合の文例です。

なかには、負担付遺言によって指定した義務が守られないケースもあるでしょう。

そういった場合は、対象の相続人が裁判所に申立てを行うことで、遺言の取消しを請求することができます。

1人に全財産を相続させる遺言書がトラブルになるケース

1人に全財産を相続させる遺言書は、場合によっては相続トラブルの火種になるおそれがあります。

特に、以下の点については注意しておくべきでしょう。

- 遺留分の侵害

- 形式の不備

- 遺言能力の問題

それぞれ詳しく見ていきます。

遺留分を侵害してしまうケース

最初にご説明したように、特定の1人に遺産を集中させようすると、どうしても遺留分を侵害してしまいます。

遺留分を侵害された相続人は、遺産を受け取る相続人のことをよくは思わないでしょうし、場合によってはトラブルに発展するかもしれません。

考えられる対策としては、遺留分を侵害される相続人の理解を得て、遺留分を請求しないようにしててもらうしかありません。

具体的には、先ほどご紹介した文例のように、ご自身の思いや遺産を集中させる理由などを付言事項として記載しましょう。

相続人があなたの考えに賛同してくれれば、遺留分によるトラブルは防げるはずです。

形式の不備で遺言自体が無効になるケース

法律で定められた形式を守らない遺言書は、その内容にかかわらず、遺言書自体が無効となってしまいます。

特にご自身で作成する自筆証書遺言という形式では、ささいなミスが命取りになりかねません。

たとえば、次のような不備が一つでもあると、遺言は無効と判断されるおそれがあります。

- 全文が自筆で書かれていない(※財産目録を除く)

- 日付(年月日)が正確に自筆で書かれていない

- 氏名が自筆で書かれていない

- 押印がない

過去には、日付の記載が「〇年〇月吉日」となっているだけで、日付の特定ができないとして無効と判断された判例もあります。

想いを込めた遺言書が無駄にならないよう、細心の注意を払って作成しましょう。

遺言能力が疑われるケース

遺言書は、本人に十分な判断能力(遺言能力)がある状態で作成されなければ、法律上認められません(民法第963条)。

たとえば、遺言書の内容に不満がある相続人がいれば、「父は重度の認知症で、遺言の内容を正しく理解できる状態ではなかった」として、遺言の無効を主張してくるかもしれません。

対策としては、作成時に判断能力があったことを示すために、医師の診断書を取得しておく方法が考えられます。

また、公証人が本人の意思確認を行ってうえで作成する公正証書遺言を利用されてもよいでしょう。

1人に全財産を相続させる遺言書はどの形式を選ぶべき?

結論からいえば、特定の1人に全財産を相続させる遺言書の場合、「公正証書遺言」という形式を選ぶべきでしょう。

1人に全財産を相続させる遺言書は、内容の真偽を問われやすく、相続人同士のトラブルに発展するリスクがあります。

公正証書遺言であれば、その信頼性や正確性から、そういったトラブルを軽減することができるのです。

各形式の違いは以下の通りです。

| 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言 (法務局保管) | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |

|---|---|---|---|---|

| 作成者 | 本人 | 本人 | 公証人 | 本人(代筆可) |

| 手数料 | 無料 | 3,900円 (※保管料) | 財産の金額に応じた公証役場手数料 | 11,000円 |

| 証人 | なし | なし | 2人以上 | 2人以上 |

| 内容の秘密性 | あり | あり | 公証人及び証人に知られる | あり |

| 保管方法 | 本人 | 法務局 | 公証役場 | 本人 |

| 検認の必要性 | あり | なし | なし | あり |

特徴を詳しく解説いたします。

費用・手軽さで選ぶなら「自筆証書遺言」

自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文を手書きして作成する遺言書です。

最大のメリットは、費用をかけずに、いつでも1人で作成できる手軽さにあります。

ただし、形式の不備によって無効になるリスクがありますし、遺留分への配慮も自分だけで行わなければなりません。

相続人の数が多かったり、関係性が複雑だったりする場合には、あまりおすすめできない形式といえます。

一方で、相続人の数が少なく、普段から頻繫にコミュニケーションが取れているような間柄であれば、自筆証書遺言でも事足りる可能性が高いでしょう。

メリット

- 費用がかからない

- いつでも手軽に作成できる

- 書き直しもしやすい

デメリット

- 形式の不備で無効になるリスクがある

- 遺留分について、基本的に自分で検討しなければならない

- 紛失、隠匿、改ざんのおそれがある

- 裁判所の検認が必要(自筆証書遺言保管制度を利用しない場合)

確実性・安全性で選ぶなら「公正証書遺言」

もっとも確実で安全な形式を望むなら、公正証書遺言を選ぶべきです。

公証人が作成に直接関与するため、法的な不備によって遺言が無効になるおそれは、まずありません。

不安であれば、遺留分の問題についても相談することができます。

また、作成された遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんのリスクが防げますし、検認手続が要らないので、相続開始後の手続をスムーズに進められる点もメリットです。

メリット

- 無効になるリスクが極めて低い

- 紛失・改ざんのリスクがない

- 裁判所の検認が不要

デメリット

- 作成に費用と手間がかかる

- 証人が2名必要で、遺言の内容を知られる

「秘密証書遺言」は選ばれづらい

「秘密証書遺言」は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証役場で証明してもらえる形式ですが、実際にはあまり利用されていません。

内容を秘密にできる点は長所ですが、遺言書自体は自分で作成するため、自筆証書遺言と同様に、内容の不備によって無効になるリスクを抱えています。

また、費用や手間をかけて公証役場へ行くのであれば、内容の有効性まで担保される公正証書遺言を選ぶ方が合理的と考える人が多いため、利用件数は非常に少ないのが現状です。

1人に全財産を相続させる遺言書を作るなら、弁護士に依頼するべき?

「1人に全財産を相続させる」という遺言内容は、トラブルに発展するリスクが高いため、弁護士へ依頼されることをおすすめします。

弁護士は、単に法的に有効な遺言書を作成するだけではありません。

ご家族の状況やご自身の想いを丁寧に伺ったうえで、それを軽減するためのさまざまな解決策を提案してくれるでしょう。

ほかにも、以下のようなメリットを得られます。

弁護士に依頼する主なメリット

- トラブルを防ぐための提案を受けられる

ほかの相続人の理解を得るための付言事項など、正確な法的知識をもとに助言を得られます。 - 煩雑な手続を任せられる

作成に必要な書類の収集や、遺言書案の作成などを代わりに行ってもらえます。

公正証書遺言を作成する場合は、公証人とのやり取りを任せることも可能です。 - 遺言執行者に就任してもらえる

相続に詳しい弁護士に「遺言執行者」に就任してもらうことで、トラブルに発展するリスクを抑えつつ、遺言内容を実現できる可能性が高まります。

遺言書の書き方でお困りならアディーレへ

遺言書は、特定の1人に全財産を残したいという想いをかたちにするため、非常に有効な手段といえます。

特に、遺留分への配慮や付言事項の活用を行うことで、遺言内容を実現できる可能性が高まりますが、なかには作成に不安がある方もいらっしゃるでしょう。

アディーレにご依頼いただければ、細かいご希望やご家族への想いを丁寧に伺い、1人1人に合わせて最適な遺言書が作成できるよう、サポートいたします。

遺言書の作成に関するご相談は何度でも無料ですので、少しでもご不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。