【文例あり】特定の相続人に相続させない遺言書の書き方とは?

特定の相続人に遺産を渡したくない場合は、さまざまな要素を考慮して、遺言書の書き方を工夫する必要があります。

「○○には遺産を相続させない」と書くことはもちろん重要ですが、それだけでは、かえって深刻なトラブルを招きかねません。

このページでは、トラブルを避けるための具体的な書き方や、遺言書を使う以外の方法などを、わかりやすく解説します。

遺言書の書き方でお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。

- この記事でわかること

-

- 特定の相続人に遺産を相続させない遺言書の書き方

- 相続させない遺言書を書くための前提知識

- 遺言書の書き方以外で相続させない方法

- 目次

相続させない遺言書を作る前に、知っておくべきこと

「特定の相続人に財産を渡したくない」という想いは、遺言書で意思表示することが可能です。

しかし、その強い想いを実現するためには、以下の点について理解しておかなければいけません。

- 相続人という法律上の立場自体は変えられないこと

- 遺留分という最低限の権利は侵害できないこと

上記の点を理解せずに作成してしまうと、ご自身の想いとは裏腹に、かえって深刻な相続トラブルを招きかねません。

それぞれ詳しくご説明します。

「法定相続人の立場」は変えられない

まず、遺言書の法的な効力によっても、法律によって定められた「法定相続人」の立場を消滅させることはできません。

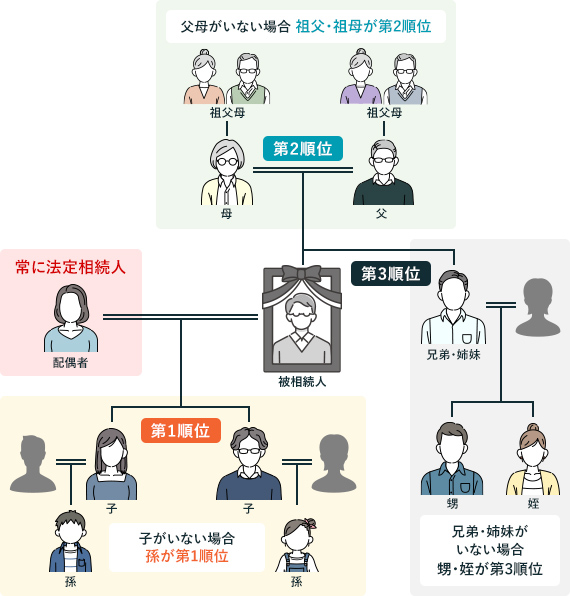

法定相続人の範囲は以下の図の通りです。

たとえば、「長男を相続人から外す」と遺言書に書いたとしても、その記載によってただちに法定相続人でなくなることはないのです。

一方、「長女には○○を相続させるが、長男には財産を一切相続させない」といったように、相続割合を指定することは可能です。

しかし、遺言書に記載のない財産があとから見つかった場合、その財産を相続する権利は依然として残っていることになります。

法定相続人や、法定相続人に認められた相続割合である「法定相続分」については、以下のページで詳しく解説しています。

「遺留分」を侵害することはできない

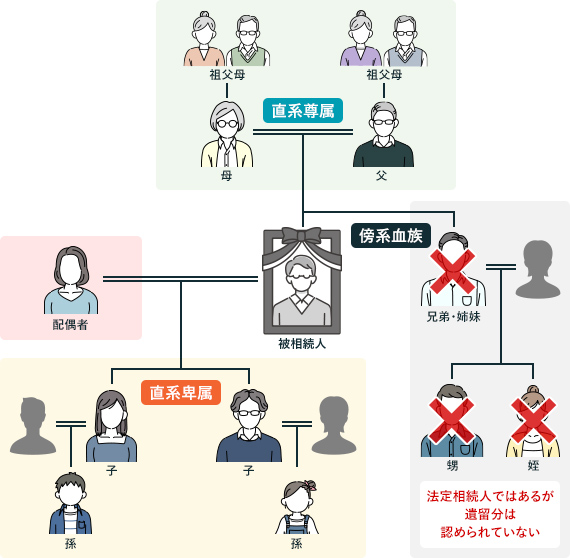

遺留分とは、法律によって保障された最低限の取り分のことです。

たとえ遺言書で特定の法定相続人の取り分をゼロに指定しても、「遺留分」という権利までは奪うことができません。

【遺留分が保障されている法定相続人】

・配偶者

・子(子が亡くなっている場合は孫)

・親(親が亡くなっている場合は祖父母)

※被相続人の兄弟姉妹には、遺留分は認められていない

もし遺言書がこの遺留分を侵害する内容だった場合、権利を侵害された相続人は、財産を多く受け取った人に対して、侵害された金額を請求する権利が、法律によって認められています。

したがって、この遺留分の問題は避けて通ることができません。

遺留分については、以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

相続させない遺言書の書き方とは?

「特定の相続人に遺産を相続させない」という意思を遺言書で実現するには、以下の2点に注意して書き方を工夫する必要があります。

- 遺留分を考慮して財産の取り分を制限する

- 付言事項を利用する

以下でそれぞれ確認していきましょう。

遺留分を考慮して取り分を制限する

まず考えられるのは、遺留分にあたる最低限の金額だけは渡して、それ以外の財産を相続させないという書き方です。

というのも、遺言書によって取り分をゼロに指定すること自体はできますが、のちに「遺留分侵害額請求」をされれば、結果として取り分はゼロにならないからです。

そのうえ、遺留分を侵害された法定相続人が腹を立てて、相続人同士のトラブルに発展するおそれもあります。

したがって、遺留分には最低限配慮した書き方をすることが賢明です。

なかには、「遺留分にあたる金額さえ渡したくない!」という方もいらっしゃるでしょうが、遺産を相続させたい相続人をトラブルから守るためには、ある程度仕方がないといえます。

付言事項を利用する

付言事項とは、遺言書から相続人へ向けた最後のメッセージのことです。一般的には、残される家族への感謝や想いなどを伝えます。

この付言事項を利用して、遺産を相続させない理由や考えを伝えることで、遺留分の請求を留まらせることができるかもしれません。

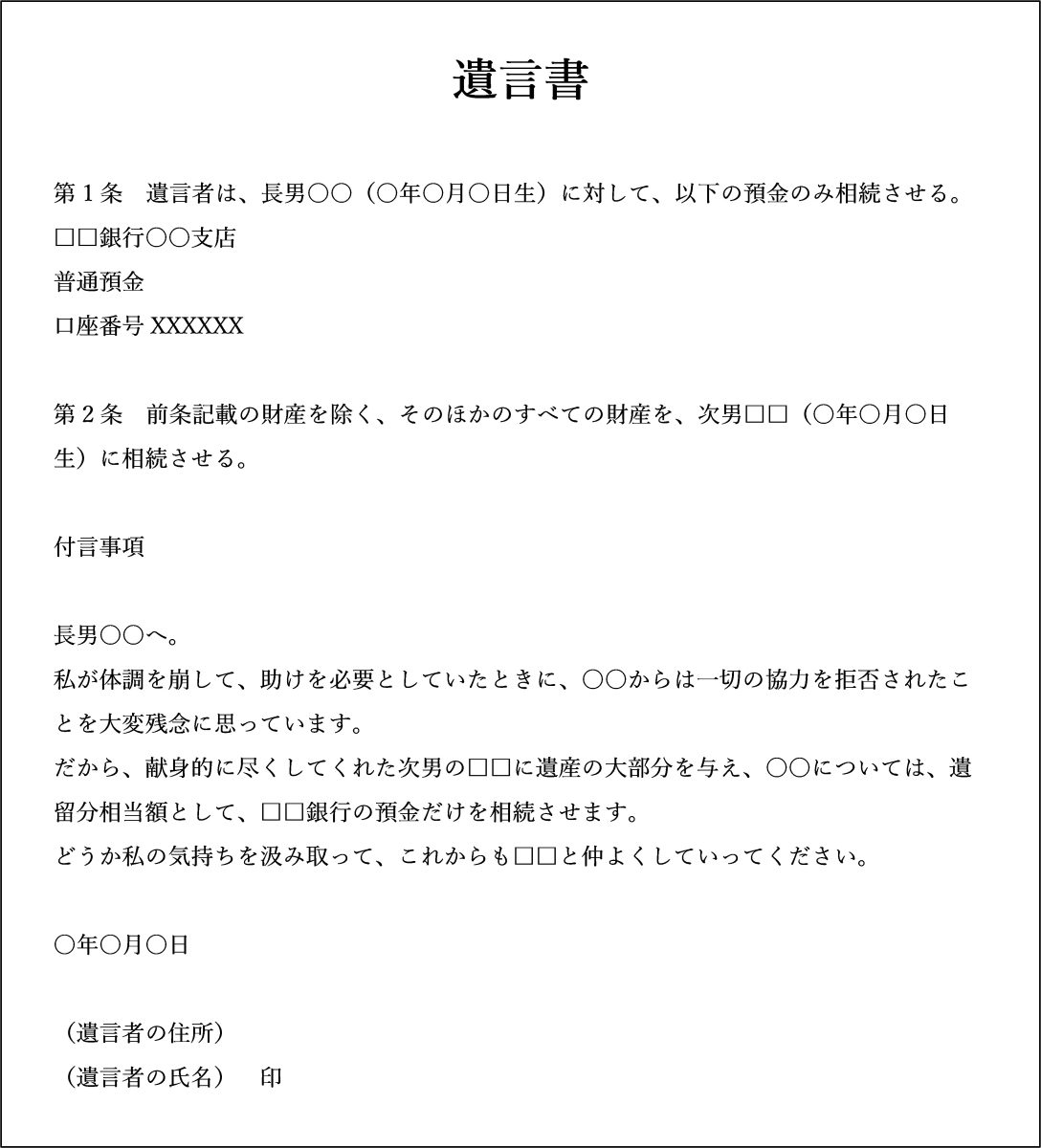

たとえば、大病を患ってしまい、身の回りの世話をしてほしいと子ども2人(長男と次男)にお願いしたのに、次男だけが何年も世話をして、そのまま亡くなったとしましょう。

遺言者が、自分をないがしろにした長男には遺産を相続させたくないと考えた場合、その想いを付言事項で伝えることができます。

そうして、遺言者の想いを知った長男は、罪悪感から遺留分を放棄してくれるかもしれません。

【ケース別】遺言書の具体的な書き方

それでは、特定の相続人に遺産を相続させない遺言書の具体的な書き方をご紹介します。

遺留分が認められている配偶者や子、親に相続させない場合と、遺留分が認められていない兄弟姉妹に相続させない場合では、特に内容が異なりますので、それぞれ解説いたします。

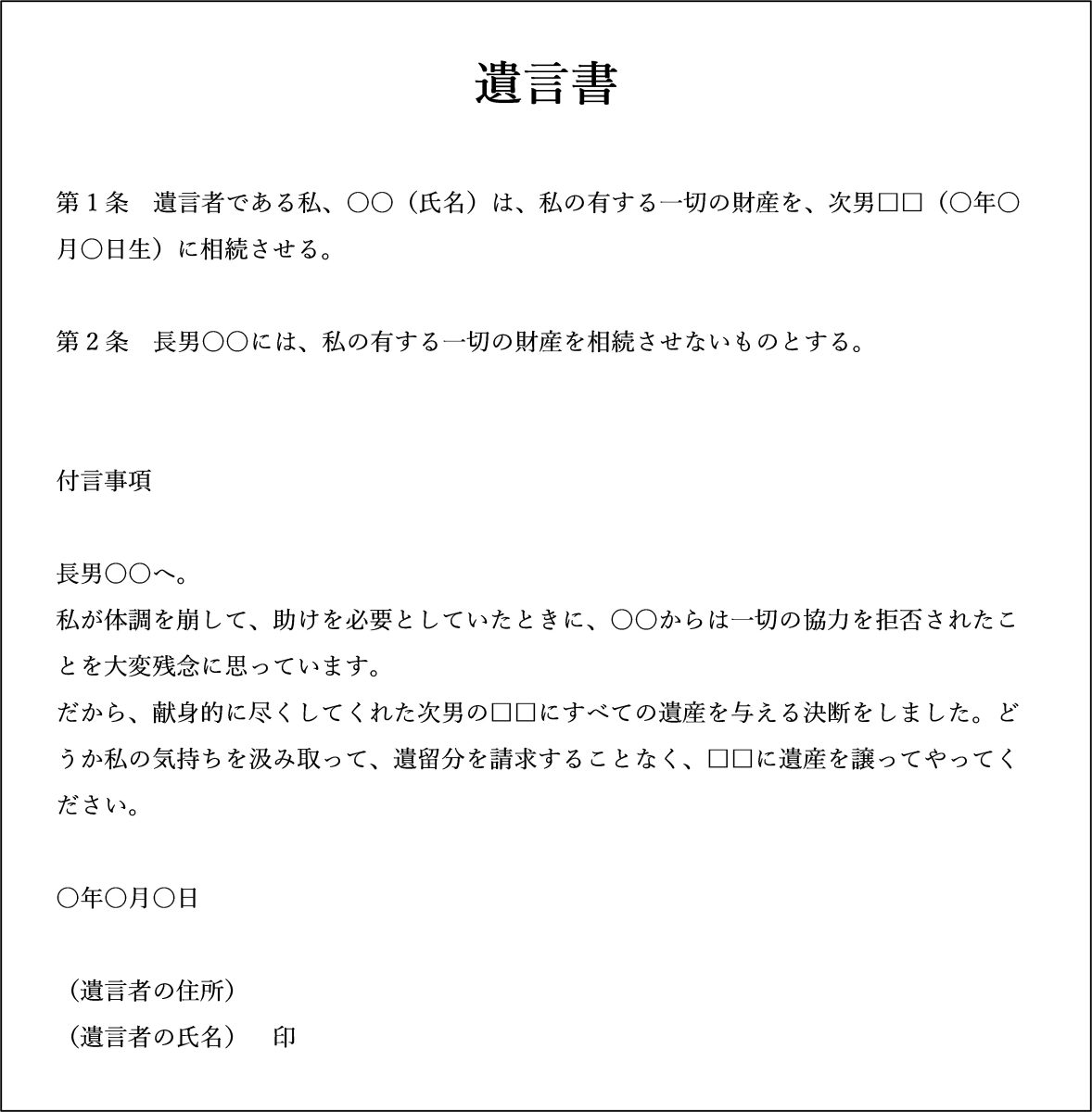

ケース1:子の1人に、遺留分以外を相続させない場合

ご説明したように、遺産を一切相続させない遺言内容は、遺留分を侵害してしまいます。

そのため、「相続人同士のトラブルが心配…」という方には、遺留分以外を相続させないという書き方をおすすめします。

以下では、相続人が長男と次男のみで、長男には遺産を相続させたくない状況を想定しています。

ケース2:子の1人に、一切相続させない場合

遺留分にあたる金額も相続させたくない場合は、付言事項で想いを伝えて、遺留分侵害額請求を留まらせるほかありません。

先ほどと同様に、長男にだけ遺産を相続させたくない場合、以下のような文例となります。

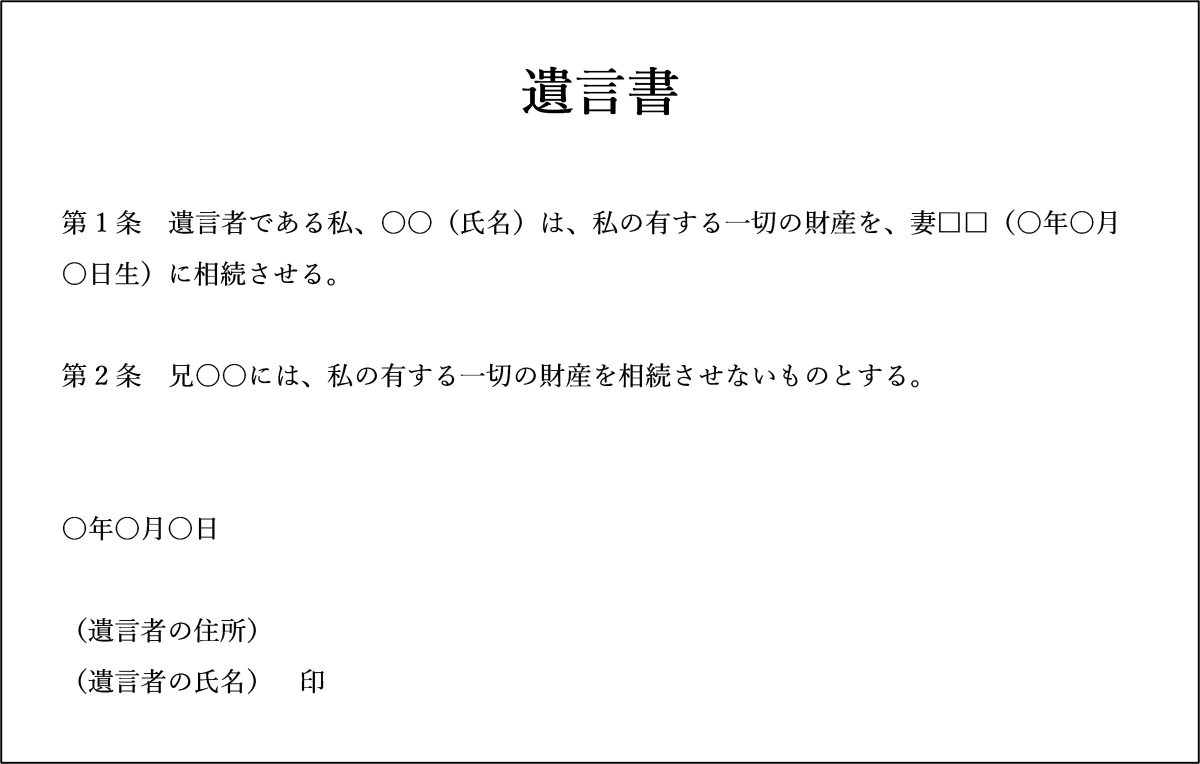

ケース3:兄弟姉妹に相続させたくない場合

兄弟姉妹の場合、遺留分が認められていないため、遺言書で相続させない意思を示すだけで構いません。もしくは、兄弟姉妹以外の相続人にすべての遺産を相続させる旨を記載しましょう。

たとえば、相続人が配偶者と兄の2人だった場合、以下のような文例が考えられます。

ただし、いくら遺留分の請求が認められないからといって、トラブルに発展する可能性はゼロではありません。

上記の例にはありませんが、兄弟姉妹に遺産を相続させない理由を、付言事項として記載されてもよいでしょう。

遺言書の書き方以外で相続させない方法①:相続廃除

相続廃除とは、裁判所の審判によって、特定の相続人から相続権そのものを法的にはく奪する手続のことです。

遺言書の書き方を工夫するよりも強硬な手段であり、「特定の相続人に相続させない」という想いをより確実に実現できます。

ただし、被相続人に対する「虐待」や「重大な侮辱」、そのほかの「著しい非行」があった場合しか認められません。

「性格が合わない」、「疎遠である」といった主観的な理由だけでは不十分であり、廃除の条件を満たす明確な証拠がなければ、裁判の許可は下りません。

実際、相続廃除が認められるケースは多くありませんので、その点はくれぐれもご注意ください。

生前に相続廃除する場合

相続廃除は、生前のうちに被相続人となる方ご自身で手続することができます。

裁判所へ「相続人廃除の審判」を申し立てて、裁判所が総合的に判断を行い、審判を下します。審判が確定すれば、その時点で廃除対象の相続人は相続権を失うことになります。

相続廃除は、本来遺産を受け取れる相続人から権利を奪うことになるため、裁判所もより慎重な判断を行います。

そのため、「なぜ廃除したいのか」、「相手からどのような行為を受けたのか」など、廃除に相当するだけの重大な理由があることを、客観的な証拠で示すことが重要です。

遺言で相続廃除する場合

相続廃除は、遺言書に「長男○○を相続廃除する」といったような記載することでも手続することが可能です。

相続廃除をする意思と対象の相続人を示しておけば、ご自身が亡くなったあと、遺言執行者(遺言により指定された手続を主導する役割の人)が、代わりに相続人廃除の申立てを行うことができます。

生前に行う場合と比べて、手続の難易度は変わりませんが、生前に相続人と直接対峙する精神的な負担を避けられる点は、メリットといえるしょう。

相続廃除の手続方法

相続廃除の手続は、基本的に以下のような流れで行います。

- 申立てに必要な書類の収集・準備

申立書や戸籍謄本、廃除の理由を裏付ける証拠(診断書、陳述書、写真、音声データなど)が必要になります - 被相続人自身による裁判所への申立て(推定相続人廃除の申立て)

遺言によって廃除する場合は、遺言執行者が行います - 裁判所による審判

申立人と廃除対象者がそれぞれ主張や立証を行います - 相続廃除が認められる

審判の内容をもとに、裁判所が相続廃除を認めます - 市区町村役場への届出

市町村役場に、相続人が廃除された届出を行ったら、手続は完了です

遺言書の書き方以外で相続させない方法②:相続欠格

相続欠格とは、特定の重大な不正行為を行った相続人が、相続権を失う制度のことです。

法律によって定められた「欠格事由」に該当する行為をした相続人は、その時点で相続権を失います。

相続欠格は、著しく不当な行いをした者から法律が強制的に権利を奪うという点で、先ほどの相続廃除とは大きく異なります。裁判所への申立てといった、手続も必要ありません。

相続欠格が認められるケース

相続欠格となるのは、民法第891条に定められた5つのケースに限定されます。

いずれも生命の侵害や遺言への不当な干渉といった、極めて悪質な行為です。

相続欠格となる5つのケース

- 生命の侵害

被相続人や自分以外の相続人を、故意に死亡させた、またはさせようとした場合。 - 殺害の隠蔽

被相続人が殺害されたと知りながら、それを告発・告訴しなかった場合。 - 遺言作成の妨害

詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を作成・変更・撤回することを妨げた場合。 - 遺言の強制

詐欺や強迫によって、被相続人に遺言を作成・変更・撤回させた場合。 - 遺言書の偽造など

相続に関して不当な利益を得る目的で、遺言書を偽造、変造、破棄、または隠した場合。

たとえば、親の財産を独り占めするために、親を脅して自分に有利な遺言書を無理やり書かせたような場合は、「遺言の強制」に該当し、その子は相続権を失うことになります。

相続させない遺言書に関するよくある質問

誰にも相続させず、寄付したいときはどうする?

ご自身の財産を特定の団体などに寄付したい場合は、「遺贈」を行う必要があります。

遺贈とは、遺言によって、相続人以外の人や団体に財産を無償で譲ることを指します(民法第964条)。

たとえば、「私の有する一切の財産を、特定非営利活動法人〇〇に遺贈する」といった内容を、遺言書に記載すればよいです。

ただし、遺贈の場合も遺留分への配慮は必要です。

また、ほかの相続人が寄付を快く思わず、相続手続に支障が出るおそれもあるため、弁護士などを遺言執行者に指定することも検討しましょう。

書き方さえ注意すれば、自分だけで作成できる?

結論としては、遺言書をご自身だけで作成することは可能です。

しかし、「相続させない」という遺言内容は、相続人同士のトラブルに発展しやすく、さまざまな要素を慎重に判断して作成する必要があります。

たとえば、相続人の数が少なく、財産自体も多くないようなケースなら、ご自身で作成されても特に問題にはなりづらいでしょう。

一方で、「相続人の数が多い」、「財産額が大きい」といった事情があれば、相続に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士であれば、正確な法的知識と豊富な経験をもとに、最善の解決策を提案することができます。「相続させたくない」という難しい希望だとしても、実現できるように尽力してもらえるでしょう。

遺言書の書き方でお困りならアディーレへ

ご説明したように、特定の相続人に財産を「相続させない」ための遺言書を作ることは可能です。

しかし、聞きなれない遺留分に注意をしたり、相続廃除といった専門的な手続を検討したり、手間がかかることも事実です。

そして、どの書き方がご自身の状況にとって最適か、判断に迷われることも多いでしょう。

そこでアディーレでは、依頼者の方が法的に有効かつ、希望に沿った遺言書を手間なく作成するためのサポートを行っています。

遺言書作成に関するご相談は何度でも無料ですので、ぜひ一度お問合せください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。