遺言書の検認とは?手続方法や必要な理由をわかりやすく解説

遺言書の検認とは、故人が残した遺言書の内容を確定させ、偽造などを防ぐために行う手続のことです。

しかし、この検認はすべての遺言書で必要になるわけではありません。また、手続を怠ると罰則やデメリットが生じるなど、知っておくべき重要な点が数多くあります。

そこでこのページでは、検認が必要になる遺言書の種類や、手続の流れ、必要書類などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

- この記事でわかること

-

- 遺言書の検認を行う目的

- 検認が必要な遺言書の種類

- 遺言書の検認の手続方法

- 目次

遺言書の検認とは?

遺言書の検認とは、裁判所に申立てをして、相続人立ち会いのもとで遺言書を開封し、その内容を確認する手続です。

この検認手続を行う前に、勝手に遺言書を開封してしまうと、ペナルティを科されるおそれがあります。

また、遺言内容に沿って手続を進めることができなくなるため、速やかに検認手続を行うようにしましょう。

検認の目的は「偽造防止」と「相続人への通知」

遺言書の検認は、以下の2つの目的から行います。

- 遺言書の状態を保存する(偽造防止)

- 相続人全員に内容を知らせる

検認手続では、まず裁判所が遺言書の日付や署名、筆跡、訂正の状態などを細かく確認し、その結果を「検認調書」として記録します。

これにより、検認日時点での遺言書の姿が正式に確定され、その後の偽造や変造、破棄といった不正行為を防げるようになるのです。

また、検認手続の申立てを裁判所に行うと、相続人全員に向けて、遺言書の検認を行う旨の通知が送られます。

この通知によって、「自分だけ遺言の存在を知らなかった」という事態を防ぎ、すべての相続人が公平に情報を得る機会が確保されることになります。

【要注意】遺言書の有効性については証明できない

検認手続では、その遺言書が「法的に有効かどうか」といったことは証明されません。

というのも、検認は、あくまでその時点での遺言書の「状態」を記録し、偽造などを防ぐための手続だからです。

したがって、たとえ検認済みの遺言書だとしても、法律上のルールを守らずに作成されていた場合、無効となる可能性があります。

特に自分で作成する「自筆証書遺言」という形式では、ルールの理解が不足していて、無効になるケースも多いため注意が必要です。

自筆証書遺言が無効となる例

- 全文がパソコンで作成されている

- 作成した日付の記載がない

- 署名や押印が欠けている

遺言書を書くときに守るべきルールについては、以下のページで詳しく解説しています。

検認が必要な遺言書と、不要な遺言書がある

検認は、すべての遺言書に必要というわけではありません。遺言書の種類によって、検認が必要なものと、不要なものに分かれます。

したがって、検認が必要かどうかを確認するためには、まず遺言書がどの種類にあたるかを見分けることが重要です。

遺言書の種類は、基本的に以下の3つがあります。

- 自筆証書遺言

遺言者本人が全文を手書きで作成し、自分で保管する遺言書 - 公正証書遺言

法律に詳しい公証人に作成してもらい、公証役場に保管される遺言書 - 秘密証書遺言

内容は秘密にしたまま、その存在だけを公証役場で証明してもらう遺言書

遺言書の種類については、以下のページでも解説していますので、気になる方は併せてご確認ください。

以下では、遺言書の種類ごとに検認が必要かどうかについてご説明いたします。

検認が必要な遺言書

検認が必要な遺言書は、以下の2つです。

- 自宅などで保管されていた自筆証書遺言

- 秘密証書遺言

これらの遺言書は、公証人が内容の作成や確認に関与していません。しかも、公証役場に保管されていたわけではないので、改ざんされている可能性もあります。

そのため、「本当に本人が書いたものか」、「誰かが書き変えた形跡はないか」などを、検認によって正式に確認する必要があるのです。

検認が不要な遺言書

検認が不要な遺言書は、以下の2つです。

- 法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言

- 公正証書遺言

自筆証書遺言の保管制度とは、本人が作成した遺言書を法務局が預かる制度のことです。

紛失や偽造のリスクがありませんし、法務局が遺言書の形式面のチェックも行うため、内容面の信頼性が高い点も特徴です。

公正証書遺言についても、公証人が作成や保管に関与していますので信頼性が高く、検認手続を経る必要がありません。

遺言書の種類ごとのまとめ

ご説明してきた内容をまとめると、以下のようになります。

| 遺言書の種類 | 保管場所 | 検認の要否 |

|---|---|---|

| 自筆証書遺言 (保管制度利用なし) | 自宅、貸金庫など | 必要 |

| 自筆証書遺言 (保管制度利用あり) | 法務局 | 不要 |

| 公正証書遺言 | 公証役場 | 不要 |

| 秘密証書遺言 | 自宅、貸金庫など | 必要 |

遺言書の検認をしないとどうなる?

検認が必要な遺言書を見つけたにもかかわらず、その手続を怠ると、法的な罰則だけでなく、手続上の不利益が生じます。

具体的にどのような問題が起こるのか、2つのポイントに分けて解説します。

相続手続が進められなくなる

検認をしないデメリットの1つは、相続手続ができなくなることです。

相続が発生したら、銀行や法務局などで、預貯金の解約や不動産の名義変更といった各種手続を行うことになるでしょう。

しかし、そういった手続で遺言書が必要になった場合、併せて「検認済証明書」の提出を求められます。

たとえば、「○○銀行の預金を長女に相続させる」とあっても、検認済みの証明がない遺言書を提出したところで、銀行は預金の払い戻しに応じないのです。

罰金などのペナルティを科せられる

検認をせずに勝手に遺言書を開封したり、遺言の執行を進めたりすると、5万円以下の「過料」という行政罰を科せられる可能性があります(民法第1005条)。

そのうえ、もし遺言書を意図的に隠すようなことをすれば、「相続欠格」といって相続する権利自体を失うおそれもあります。

自分にとって都合の悪い内容だったとしても、絶対に上記のような行為はしないでください。

遺言書の検認の手続方法

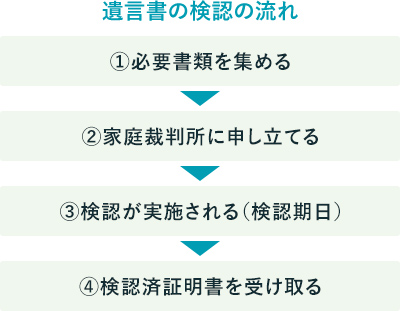

遺言書の検認は、以下のような流れで行います。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①必要書類を集める

まずは、遺言書の検認に必要な書類の収集から始めます。

必要になる書類は、基本的に以下のとおりです。

- 申立書

- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本類(除籍謄本、改製原戸籍謄本なども含む)

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

上記以外にも、たとえば相続人にあたる人が亡くなっている場合などは、その死亡がわかる戸籍謄本が必要になります。

また、遺言者が何度も転籍している場合は、過去の本籍地を一つずつ調べて、戸籍を請求しなければなりません。

②家庭裁判所に申し立てる

必要書類がすべて揃ったら、裁判所に検認の申立てを行います。

揃えた書類一式を裁判所の窓口へ直接持参するか、郵送で提出することもできます。

なお、申立てを行う裁判所はご自身の住所地ではなく、「遺言者の最後の住所地」を管轄する裁判所になりますので、間違えないようご注意ください。

③検認が実施される(検認期日)

申立てから1ヵ月程度が経つと、指定された日時に裁判所で検認が実施されます。正確には、この日を「検認期日」といいます。

検認期日には、申立人は必ず出席する必要があります。

一方で、申立人以外の相続人に関しては、出席は必須ではありません。

仕事などで都合がつかなくても、特に罰則などはないのでご安心ください。

当日は、裁判官やほかの相続人の前で遺言書が開封され、その形状や内容、筆跡などが確認されます。手続全体の所要時間は、通常15分程度と比較的短時間で終わります。

④検認済証明書を受け取る

検認が終わったら、「検認済証明書」の発行を申請し、遺言書の原本とともに受け取ります。

この検認済証明書は、検認手続が問題なく終わったことを公的に証明するものです。

ここまで完了すれば、検認手続はすべて終了です。

なお、検認を欠席した相続人には、後日裁判所から「検認済通知書」が郵送され、検認が完了したことが周知されます。

遺言書の検認が終わったら

遺言書の検認が終わったあとは、その遺言書の内容どおりに具体的な相続手続を進めていくことになります。

たとえば、実家などの不動産を相続する場合は、法務局で名義変更(相続登記)を行わなければなりません。そういった手続では、検認を終えた遺言書を提出することで手続を受け付けてもらえます。

ただし、検認した遺言書に記載されていない財産が見つかった場合、その財産については、相続人全員で分け方を話し合う必要があります(遺産分割協議)。

遺言書がある場合の相続手続については、以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

遺言書の検認にかかる費用と期間

費用

検認にかかる費用は、合計1万円程度が目安だといえます。

主な内訳は、以下のとおりです。

- 裁判所に納める手数料代: 800円(遺言書1通につき)

- 戸籍謄本などの取得費用:数千円程度(相続人の数によって変動)

- 「検認済証明書」の発行手数料:150円

- 裁判所との連絡用の郵便切手代:数百円~数千円程度

手続を弁護士に依頼する場合

遺言の検認手続は、弁護士に依頼して代わりに行ってもらうことも可能です。その場合、上記の費用に加えて弁護士費用が発生します。

目安としては、数万円から十数万円程度を考えておかれるとよいでしょう。

相続人の数が多いなど、状況が複雑な方は、弁護士へ依頼したほうが手間なく安心して手続できるため、一度ご相談されることをおすすめします。

期間

検認手続にかかる期間としては、1~2ヵ月程度を見ておかれるとよいでしょう。

手続の期間は、大きく2つに分けられます。

1つは、申立てに必要な戸籍謄本などを集める期間です。相続人の数や本籍地の場所によっては、すべての書類が揃うまでに1ヵ月以上かかることもあります。

もう1つは、裁判所に検認手続を申し立ててから、実際に検認が行われる(検認期日)までの期間です。

裁判所が相続人全員に通知を送るなど準備を進めるため、ここでも1ヵ月程度かかることがあります。

遺言書の検認に関するよくある質問

検認前に遺言書を開封したら無効になる?

誤って遺言書を開封してしまっても、無効にはなりません。

遺言書の効力も失われませんし、開封したペナルティで相続権を失うようなこともありません。

とはいえ、裁判所以外で勝手に遺言書を開封することは法律で禁止されています。

もし誤って開封してしまった場合は、決して隠したりせず、事情を話したうえで速やかに検認の申立てを行いましょう。

検認手続はいつまでに行うべき?

検認手続には、「相続開始から○ヵ月以内」といったような明確な期限は設定されていません。

しかし、検認が終わらないと、不動産の名義変更や預貯金の解約といった相続手続を一切進めることができません。

検認手続自体に期限がないとはいえ、関係する手続には期限が設けられているものがあるため、できるだけ早く検認を行うことが重要です。

日付の違う遺言書が2通あったらどちらを検認すべき?

遺言書が2通あった場合、日付が新しいほうの遺言書を優先して検認しましょう。

内容が矛盾する複数の有効な遺言書があるときは、原則として、日付がもっとも新しい遺言書の内容が優先されるからです。

たとえば、古い遺言で「自宅は長男に」、新しい遺言で「自宅は次男に」とあれば、次男が取得することになります。

検認の場で遺言内容の不満を訴えることはできる?

検認の場(検認期日)で、遺言内容の不満を訴えることはできません。

検認の目的は、あくまで遺言書の「状態」を確認し、偽造などを防ぐために行われるからです。裁判官も、遺言内容への不満や希望を聞き取ることはありません。

もし遺言の内容に納得できないのであれば、検認手続とは別に、「遺言無効確認訴訟」といった裁判手続を提起する必要があります。

遺言書の検認でお困りならアディーレへ

遺言書の検認は、戸籍謄本の収集や、裁判所とのやり取りなどが必要であり、一般の方にとっては、手間と時間がかかる手続だといえます。

無事に検認が終わっても、その後の遺産分割で相続人同士の意見が対立するなど、新たなトラブルに発展するおそれもあります。

アディーレにご依頼いただければ、検認手続を代わりに進めさせていただきますし、その後の遺産分割協議まで見据えたサポートもいたします。

遺言書の検認や相続手続のご相談は何度でも無料ですので、ぜひ一度お問合せください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。