【文例あり】関わりたくないという理由で相続放棄するときの申述書の書き方

「相続に関わりたくないから」という理由で、相続放棄をすることは可能ですし、書き方も決して難しくありません。

ただし、いくつか注意しておくべきこともあります。

この記事では、「関わりたくない」という理由で相続放棄をするとき、申述書への理由の書き方を具体的にご紹介します。

また、手続前に知っておくべき注意点についても解説しますので、ぜひ参考になさってください。

- この記事でわかること

-

- 「関わりたくない」という理由で相続放棄するときの申述書の書き方

- 「関わりたくない」という理由で相続放棄する際の注意点

- 裁判所から送られてくる照会書・回答書の詳細

- 目次

「関わりたくない」という理由で相続放棄はできる

結論として、「ほかの相続人や相続手続自体に関わりたくない」という理由であっても、相続放棄は問題なく認められます。

というのも、裁判所は理由そのものよりも、以下の点を重視する傾向にあるからです。

- 相続放棄によって、生じる結果やリスクを正しく理解しているか

- 上記を理解したうえで、自らの意思で相続放棄を望んでいるか

また、相続放棄に関する法律(民法第938条)でも、理由次第で手続を制限するようなことは定めていません。

「関わりたくないから」という理由は、確かに個人的な内容に思えますが、それ自体は問題にならないのです。

「関わりたくない」以外の理由の例

「相続に関わりたくない」という理由以外にも、相続放棄を行う理由はさまざまなものが考えられます。

まず代表的なものは債務超過です。

相続における債務超過とは、遺産の内容が預貯金などのプラスの財産より、借金などのマイナスの財産が上回っていることを指します。

相続によって負債を背負うことを防ぐために、多くのケースで相続放棄が選択されます。

【そのほかの理由】

・生活に余裕があり、財産を相続する必要性が低い

・遺産(不動産)が遠方にあり、相続しても管理が困難

・特定の相続人に事業や家業を継がせるため、財産を集中させたい

・被相続人やほかの親族とは、長年疎遠だった

上記はあくまで一例であり、そういった理由以外でも相続放棄は認められます。

ご自身の状況に合わせて正直に記載するようにしましょう。

相続放棄が認められない場合もある?

理由の内容が不適切だからという理由で、相続放棄が認められないことは基本的にありません。

しかし、以下のようなケースでは、相続放棄が受理されない可能性があります。

単純承認が成立した場合

単純承認とは、被相続人の財産を無条件ですべて相続する方法です。

被相続人の預金を勝手に使うなどすると、「遺産を相続する意思がある」として、自動的に単純承認とみなされます。

単純承認が成立すると、その時点で相続放棄はできなくなってしまいます。

手続期限(熟慮期間)を過ぎた場合

相続放棄の手続には、「相続の開始を知ったときから3ヵ月」という期限(熟慮期間)が設けられています。

この期間を過ぎてから手続を行うと、裁判所に相続放棄を認めてもらうことが非常に難しくなります。

「関わりたくない」という理由で相続放棄するときの申述書の書き方・記入例

相続放棄申述書に「関わりたくない」という理由を書く方法は、主に2つあります。

- 申述書内の「放棄の理由」欄に理由を記載する

- 申述書とは別に「上申書」という書類を作成し、具体的な理由を記載する

特に複雑な事情がなく、単に「相続に関わりたくない」ということであれば、①の申述書への記載だけで十分です。

具体的な書き方・記入例を以下で見ていきましょう。

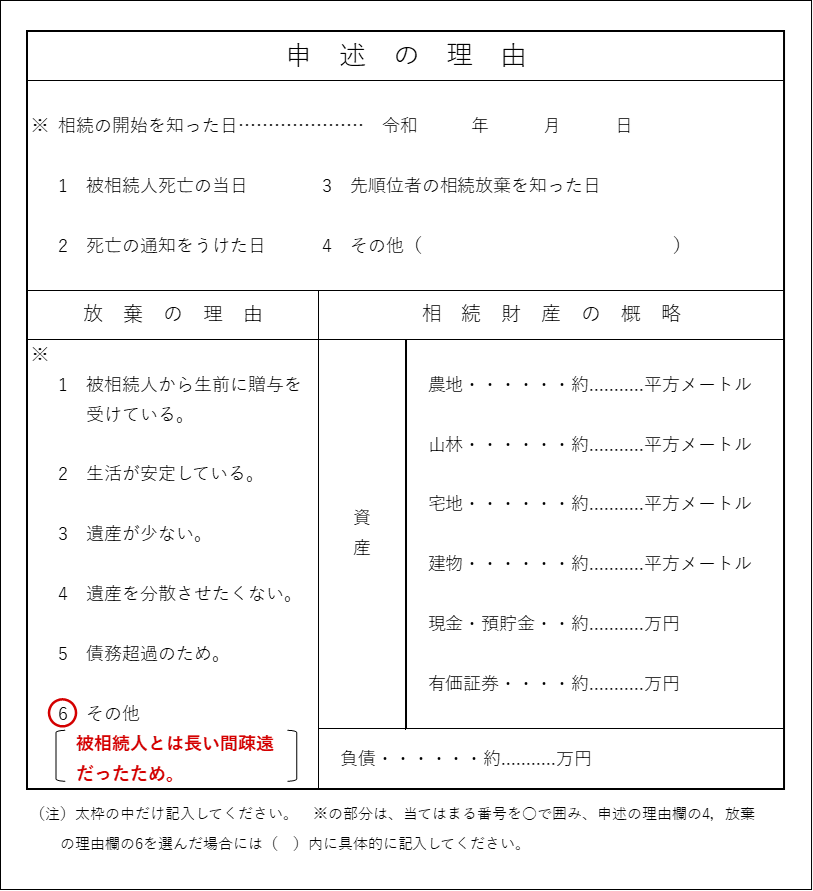

①申述書内の「放棄の理由」欄に記載する場合

「放棄の理由」欄に記載する場合は、以下の例を参考にされるとよいでしょう。

そのほか、「ほかの相続人と関わりたくないため」や、「遺産分割協議に関与したくないため」といったような記載でも問題ありません。

理由を詳細に書く必要はなく、一言で簡潔にまとめるのがポイントです。

なお、相続放棄申述書の書式については、以下の裁判所のWebサイトからダウンロードすることができます。

参考:相続の放棄の申述書(成人)

「放棄の理由」の選択肢を選ぶだけでもよい

「その他」の欄に記載をせずに、既存の選択肢にチェックを入れるだけでも構いません。

というのも、申述書の「放棄の理由」欄は、本人の意思確認が主目的だからです。

たとえば、被相続人の財産状況が不明で、かつ相続にも関わりたくない場合、「(2)生活が安定している」にチェックを入れれば、裁判所は本人の意思を尊重し、手続を受理してくれるでしょう。

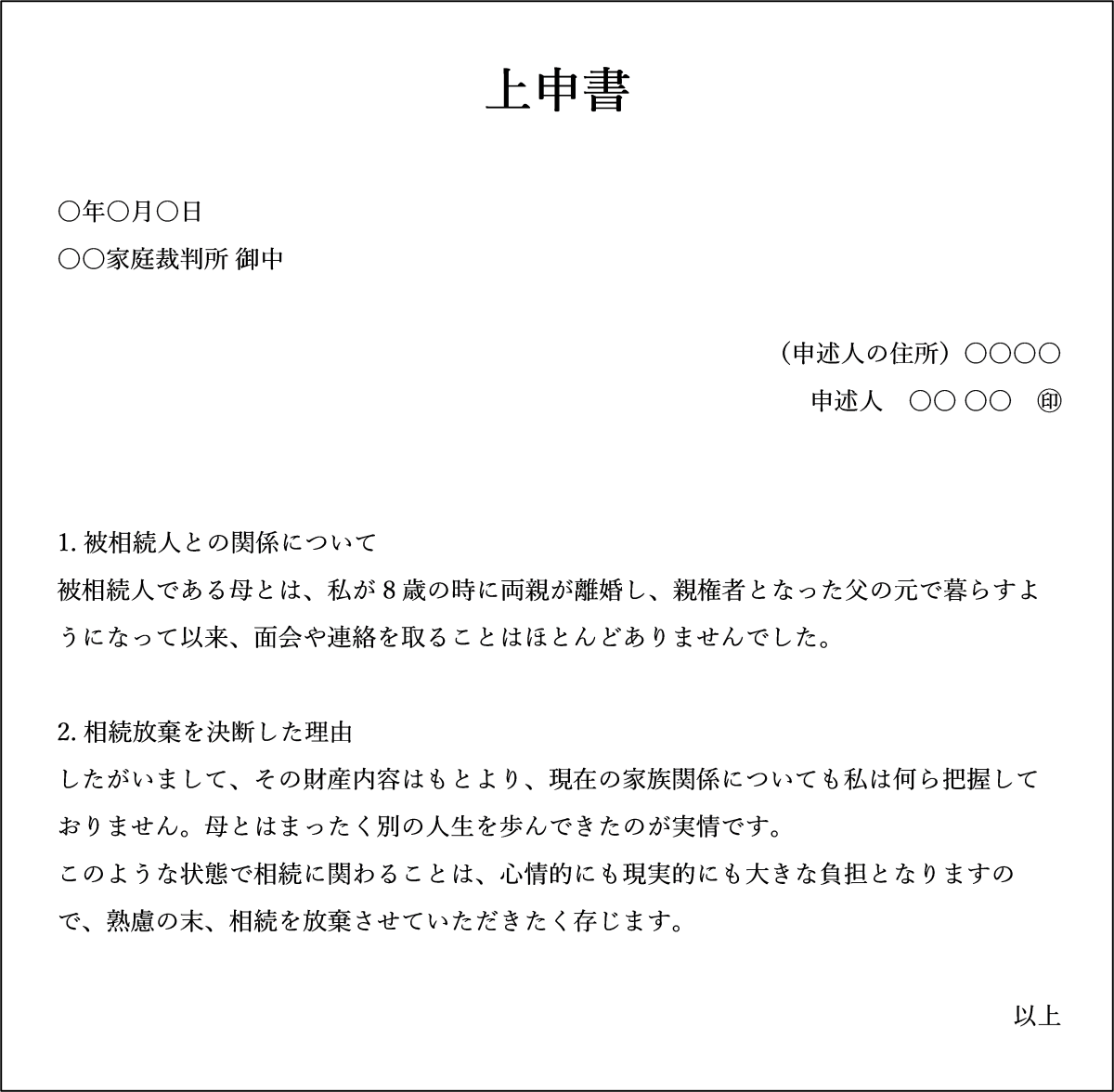

②上申書を作成して記載する場合

相続に関わりたくない理由を詳しく説明したい場合は、「上申書」を作成し、申述書と併せて提出することもできます。

上申書に決まった書式はありませんが、たとえば以下のように記載されるとよいでしょう。

なお、単に「関わりたくない」という理由だけであれば、上申書まで作成する必要は通常ありません。

裁判所から送られてくる照会書・回答書とは?

相続放棄の申立てを行うと、1〜2週間ほどで裁判所から「照会書」が送付されてきます。

照会書とは、相続放棄の申立内容について裁判所が最終確認するための書面です。

併せて送付される「回答書」には、裁判所からの具体的な質問が記載されているため、適切に回答したうえで、速やかに返送しましょう。

なお、照会書と回答書は1枚にまとめられている場合もあります。

照会書・回答書による質問例

照会書・回答書に記載されている質問としては、一般的に以下のようなものが多いです。

- 申立ては、あなた自身の意思で行ったものですか?

- 相続放棄をする理由はなんですか?

- 被相続人の財産に関する一切の権利義務を失うことになると理解していますか?

- 被相続人の死亡をいつ知りましたか?

- 被相続人の財産について、処分、隠匿または消費したことがありますか?

相続放棄についての意思や、申述書に書かれている内容の再確認が主な目的になりますが、そのほか、「相続放棄の手続に支障がないか」という点も確認されます。

回答内容に虚偽や矛盾があると、申述が認められない可能性もあるため、ご自身の状況をもとに正直に回答してください。

照会書・回答書に関する注意点

照会書・回答書に記載する際は、以下の点に注意するようにしましょう。

- 原則、申立てをした本人が回答する

- 代筆の場合も署名押印は必ず本人が行い、共同相続人以外に代筆してもらう

- 押印は相続放棄申述書に用いた印鑑と同じものを使用する

- 訂正する場合は、二重線で誤字を消しその上に訂正印を押す

上記のような注意点については、照会書・回答書内にも記載されていることが多いため、必ず確認したうえで回答・返送するようにしてください。

「関わりたくない」という理由で相続放棄する際の注意点

「相続に関わりたくない」という理由で相続放棄することは可能ですが、以下のような注意点もあります。

- 一度受理されたら撤回できない

- できれば財産調査をしておく

- 手続には期限が設けられている

上記を理解しておかなければ、損をしたり、手続が認められなかったりするおそれがありますので、以下で詳しく見ていきましょう。

一度受理されたら撤回できない

裁判所に一度受理された相続放棄は、原則として撤回(取消し)することはできません。

この点は法律によって明確に定められていて、たとえ3ヵ月の熟慮期間内であっても覆すことは不可能です(民法第919条1項)。

ただし、ほかの相続人にだまされたり、脅迫されたりして、無理やり手続をさせられたような場合は別です。

そういった極めて例外的なケースであれば、裁判所に取消しを求めることができる余地は残されています。

できれば財産調査をしておくべき

最初は「相続に関わりたくない」と思われていても、多額の遺産を相続できるとわかれば、考えが変わる方もいらっしゃるかもしれません。

したがって、手続に踏み切る前に、被相続人の財産状況については、できるだけ把握されておいたほうがよいでしょう。ご自身で行うのが困難であれば、弁護士に代わりに調査してもらうこともできます。

調査しておくべき内容は、以下のとおりです。

【プラスの財産】

・預貯金

・不動産

・株式

・生命保険 など

【マイナスの財産】

・借金

・ローン

・公共料金などの未払金

・誰かの連帯保証人になっていないか など

ただし、生活に余裕があり、遺産額によらず「とにかく関わりたくない」という場合は、無理に調査される必要はないでしょう。

手続には期限が設けられている

「相続放棄が認められない場合」についてご説明した際にも触れましたが、相続放棄の手続には、期限が設けられています。

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」に手続をしなければ、原則として相続放棄はできなくなり、単純承認したとみなされる可能性があります。

なお、被相続人とは長年疎遠で、債権者からの通知によって被相続人の死亡や、自分が相続人であることを初めて知った場合は、その通知を受け取った日が起算点となります。

相続放棄のことでお困りならアディーレへ

ご説明したように、「相続に関わりたくない」という理由での相続放棄は可能です。

しかし、手続期限や単純承認のリスクに注意しながら進めなければならず、戸籍謄本などの書類も集めなければいけません。

そういった手続をすべてご自身だけで進めるのは、かなりの手間になるでしょう。

アディーレにご依頼いただければ、煩雑な手続をあなたの代わりに行いますし、手続を漏れなく完了できるよう弁護士が最大限サポートいたします。

相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは一度ご相談ください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。