知らなかった借金が発覚!あとから相続放棄できる?泣き寝入りしかない?

亡くなった方に借金があったとわかった場合、借金を相続しないためには、「相続放棄」という手続をすることが考えられます。

相続放棄は原則として「相続の開始を知った時から3ヵ月以内」に行わなければなりません。

しかしなかには、亡くなってから何ヵ月も経って借金が発覚するケースもあります。

そのような場合、相続人の方が借金を返済するしかないのでしょうか?

実は、状況によっては手続期限を過ぎたあとでも相続放棄が認められる可能性もあるのです。

このコラムでは、3ヵ月の期限経過後に相続放棄できる可能性のあるケースに加え、手続の流れや注意点を解説します。

実際に相続放棄が認められた裁判例や、万が一相続放棄が認められなかったときの対処法も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

- この記事でわかること

-

- 借金をあとから知っても相続放棄できるケース

- 借金をあとから知ったとき相続放棄する流れ・注意点

- 借金を知らなかったときの相続放棄以外の対処法

- 目次

被相続人の借金は「相続放棄」で引き継がずに済む

「相続放棄」とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切引き継がず、相続人の地位を捨てることです。

被相続人に借金があった場合も、相続放棄をすれば借金を引き継がずに済みます。

ただし、相続放棄をするとマイナスの財産(借金)だけでなくプラスの財産(資産)も引き継げなくなるため、注意が必要です。

相続放棄についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

相続放棄できるのは熟慮期間の「3ヵ月」以内

相続放棄を行うには、裁判所に対し「申述」という手続が必要です。

この手続は、原則として相続の開始を知ってから3ヵ月(熟慮期間)以内に行わなければなりません。

相続が開始してから亡くなった方の借金が発覚した場合、基本的に3ヵ月以内に相続放棄の手続をしなければ、借金を引き継がなければならなくなってしまいます。

借金を知らなかった場合も相続放棄できる可能性のあるケース

では、「借金があると知らないまま3ヵ月過ぎてしまった」、「相続手続後に借金があるとわかった」という場合は借金を引き継ぐしかないのでしょうか?

実は、必ずしもそうではありません。

以下のような事情があれば、3ヵ月の期間を経過したあとでも相続放棄が認められる可能性はあります。

- 相続財産が一切ないと信じる相当な理由があった

- 財産調査をしても借金を発見することが困難だった

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続財産が一切ないと信じる相当な理由があった

被相続人の生前の言動や暮らしぶりから、借金を含む相続財産が一切ないと信じていた場合、3ヵ月の期間を経過したあとでも相続放棄が認められる可能性があります。

ただし、「相続財産が一切ないと信じていた」といえるには、相当な理由が必要です。

たとえば以下のような事情がある場合、「相続財産が一切ないと信じても無理はない」と判断される可能性があるでしょう。

- 被相続人から「借金はない」と明確に伝えられていた

- 被相続人とは音信不通で生前の交流がほとんどなかった など

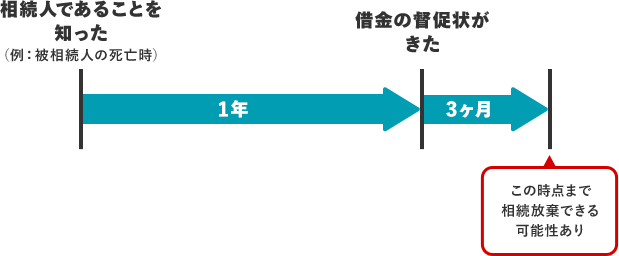

このようなケースでは、被相続人の借金を見つけたときから3ヵ月間は、相続放棄できる可能性があります。

財産調査をしても借金を発見することが困難だった

相続を開始したあと「調査をしても借金を発見することが著しく難しかった」といえる場合には、3ヵ月の期間を経過したあとでも相続放棄が認められる可能性があります。

たとえば、被相続人が自身の財産に関する資料を一切残していなかったケースなどです。

なお、「本来の熟慮期間内(相続の開始を知ってから3ヵ月以内)に財産調査を終えることが難しかった」というだけでは、期間経過後の相続放棄は認められにくいといえるでしょう。

これは、「相続財産の種類や数が多すぎる」などのやむを得ない事情がある場合、「期間伸長の申立て」をすることで、3ヵ月の期間を延長できる可能性もあるためです。

3ヵ月経過後に相続放棄が認められた裁判例

「相当な理由がある」として、本来の熟慮期間である、相続の開始を知ってから3ヵ月が経過した後に相続放棄が認められた裁判例を紹介します。

遺言により自分は何も相続しないと信じていた事例(東京高裁平成12年12月7日決定)

【概要】

相続人であるAさんは、父の遺言により「兄がすべての財産を相続する」と信じており、遺言執行者である銀行の報告からも、自分は何も相続しないと考えていました

しかし、父が亡くなってから4年8ヵ月経ったころ、Aさんのもとに突然、まったく知らなかった借金の督促状が届き、相続放棄を申し立てたケースです。

【裁判所の判断】

裁判所は、遺言の内容や遺言執行者の報告などから、Aさんが相続する財産はないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由があると判断。

このような場合、熟慮期間は被相続人の死亡時ではなく「借金の存在を初めて知った時」からカウントすべきであり、相続放棄の申述を受理するのが相当であると結論付けました。

長年別居しており借金があると知らなかった事例(広島高裁昭和63年10月28日決定)

【概要】

相続人であるBさんとその子どもたちは、被相続人と35年間も別居しており交流もなく、被相続人に資産も負債もないと信じていました。

しかし、死亡から3ヵ月以上が経ったあと突然、信用保証協会から借金の通知を受け取り、相続放棄を申し立てたケースです。

【裁判所の判断】

裁判所は、長年の別居と交流がまったくなかった事情を考慮し、Bさんたち相続人に財産の有無の調査を期待することは著しく困難であったと認定。

相続財産はまったく存在しないと信じたことには、相当な理由があると判断しました。 このような場合、熟慮期間は被相続人の死亡時ではなく「借金の存在を初めて知った時」からカウントすべきであり、期間内になされた相続放棄の申述を受理するのが相当であると結論付けました。

3ヵ月経過後に相続放棄をする流れ

3ヵ月の期間が経過したあとに相続放棄をする場合、大まかに以下の流れで手続を行います。

- 事情説明書(上申書)を作成する

- 必要書類を裁判所に提出する

- 裁判所からの照会書(回答書)に回答する

以下で詳しく見ていきましょう。

①事情説明書(上申書)を作成する

相続の開始を知ってから3ヵ月が経過したあとに相続放棄を認めてもらうには、その期間内に相続放棄ができなかった事情を家庭裁判所に説明する必要があります。

そのため、以下の内容を記載した事情説明書(上申書)を作成しましょう。

- 被相続人との関係性

- 相続財産がないと信じた理由

- 借金の存在を知った経緯・時期 など

事情や理由は、できるだけ詳しく具体的に記載することが大切です。

また、被相続人から生前に財産の状況を聞いた手紙やメール、債権者からの督促状などがあれば、主張を裏付ける証拠になり得ます。

②必要書類を裁判所に提出する

事情説明書を作成したら、家庭裁判所に必要書類を提出し相続放棄を申し立てましょう。

基本的には、以下の書類の提出が必要です。

- 相続放棄申述書

- 事情説明書

- 申述人の戸籍謄本

- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

- 「被相続人が死亡した」記載のある戸籍謄本

なお必要書類は、申述人(相続放棄を申し立てる方)と被相続人との関係性(続柄)によっても異なります。

詳しくは申立てを行う家庭裁判所のホームページなどをご確認ください。

裁判所からの照会書(回答書)に回答する

提出した書類の内容に対し、家庭裁判所から質問がある場合などには「照会書(回答書)」が届くことがあります。

照会書への回答は、相続放棄の申立てを受理するかどうか判断するための要素の1つになるものです。

そのため、提出した事情説明書の内容と食い違いがないよう回答を作成し、期限内に家庭裁判所へ返送しましょう。

照会書の内容も踏まえ、相続放棄が認められた場合には、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が届きます。

3ヵ月経過後に相続放棄をするときの注意点

3ヵ月の期間を経過したあと相続放棄の申立てをする際には、以下の点に注意が必要です。

相続放棄が認められにくくなる

本来の熟慮期間内(相続の開始を知ってから3ヵ月以内)に手続する場合に比べると、期間経過後の相続放棄は認められにくいのが通常です。

そのため、相続放棄の手続が遅れた相当な理由があることを裁判所に説明しなければなりません。

単に「借金があると知らなかった」というだけでは相続放棄が認められないおそれもあるため、注意しましょう。

相続財産に手を付けると相続放棄できなくなる可能性がある

突然、借金の督促状が届いたら、「すぐに対応しなければ」と焦ってしまうかもしれません。

しかし、被相続人の財産に手を付けてしまうと、相続する意思があるとみなされ(法定単純承認)、原則として相続放棄ができなくなるため注意が必要です。

たとえば以下のような行為は、法定単純承認とみなされる可能性があります。

- 被相続人の借金の一部を返済する

- 被相続人の財産を使用・処分する

- 遺産分割協議を行う など

債権者から借金の督促があった場合などには、「相続について検討中なので、改めて連絡します」と伝え、安易に返済をしないよう注意しましょう。

相続放棄が認められると次の相続人に借金が引き継がれる

相続放棄が認められた場合、借金を含む財産の相続権は次の順位の相続人に移ります。

そのため、相続放棄をする際には、次の順位の相続人に相続放棄することを伝えておきましょう。

この連絡を怠ると、突然親族のもとに借金の督促状が届き、トラブルに発展するおそれもあるため注意が必要です。

なお、最終的に相続人全員が相続放棄をした場合、「相続財産清算人」が選任され、被相続人が残した財産の範囲内で債権者への返済などが行われます。

相続財産清算人についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

借金を知らなかったときの相続放棄以外の対処法

相続放棄を認めてもらうことが難しい場合、借金を引き継がなければなりません。

その場合、以下の方法で対処することが考えられます。

- 借金の消滅時効の完成を主張する(時効の援用)

- 債務整理をする

- 借金を返済する

それぞれ詳しく解説します。

借金の消滅時効の完成を主張する(時効の援用)

借金の消滅時効とは、債権者(お金を貸した人)から請求などがないまま一定期間が経過すると、借金の返済義務がなくなる制度です。

借金の消滅時効は、以下のいずれか短いほうの期間で完成します(2020年4月1日以降に発生した借金の場合)。

- 債権者が権利を行使できると知った時点から5年間その権利を行使しないとき

- 債権者が権利を行使できる時点から10年間その権利を行使しないとき

時効が完成している場合、債権者に「借金は消滅時効を迎えたため返済しません」と主張する(時効の援用)ことで借金を支払う必要がなくなります。

相続した借金が長期間返済されていないケースなどでは、時効が完成している可能性もあるため、時効の援用をすることも検討するとよいでしょう。

ただし、時効が完成しているかを判断し、適切に手続をする必要があるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

債務整理をする

相続放棄が認められず、時効の援用もできない場合、債務整理を検討するとよいでしょう。

債務整理とは、借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりする手続です。

個人向けの債務整理の手続には、以下の3種類があります。

| 債務整理の種類 | 手続の特徴 |

|---|---|

| 任意整理 | 債権者と交渉し遅延損害金や将来利息をカットしてもらうことで、返済総額が減額される |

| 個人再生 | 借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらうことで、借金が大幅に減額される |

| 自己破産 | 借金が返済不可能であることを裁判所に認めてもらうことで、原則として借金がゼロになる |

どの手続が適しているかは、ご状況によって異なります。

法的知識に基づいて適切に判断・対応する必要があるため、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

借金を返済する

相続放棄が認められず、時効の援用もできない場合、もっともシンプルなのは相続人の方が引き継いだ借金を返済する方法です。

もし相続で預貯金や不動産などプラスの財産を受け取っていれば、その財産から借金を支払うとよいでしょう。

ただし、相続したプラスの財産を超える借金がある場合は、ご自身の財産のなかから支払わなければなりません。

被相続人の借金に関するよくある質問

被相続人の借金に関するよくあるご質問にお答えします。

被相続人に借金があるか調べる方法はありますか?

被相続人の借金を調べる際には、以下の方法が考えられます。

- 郵便物や遺品のなかに督促状や利用明細書がないか確認する

- 預貯金口座の取引履歴にカード会社名での引き落としがないか確認する

- 信用情報機関へ情報開示請求を行う など

このうち「信用情報機関」とは、借入の申込みや契約などに関する信用情報を取り扱う団体のことです。

相続人であれば、被相続人の信用情報を開示してもらうよう請求できます。

現在、日本には以下の3つの情報機関があり、それぞれ加盟している金融機関等が異なるため、複数の機関に確認することでより正確に借金の状況を把握できるでしょう。

| 信用情報機関の名称 | 加盟している金融機関等 |

|---|---|

| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行・信金・信組・農協系 |

| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社・信販会社系 |

| 株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融系 |

被相続人に借金があるかわからないときはどうすればいいですか?

財産調査をしても借金がいくらあるかはっきりしない場合、「限定承認」という手続をとることも考えられます。

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する手続のことです。

この方法であれば、あとから多額の借金が見つかっても、ご自身の財産から返済する必要がないため、借金の心配をせずに相続ができます。

ただし限定承認は、相続人全員で申し立てる必要があり手続も複雑なため、注意が必要です。

限定承認についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

被相続人の借金が発覚したらお早めに弁護士へ相談を

被相続人に借金があった場合でも、相続の開始を知ってから3ヵ月以内に相続放棄をすれば借金を引き継ぐ必要はありません。

3ヵ月を過ぎてしまったケースでも、ご事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。

また、相続放棄ができなかったとしても、時効の援用や債務整理の手続により借金の減額・返済免除ができる可能性もあるため、焦らず適切に対処しましょう。

ご自身で対応するのに不安があれば、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士なら、ご状況に応じて適切な解決方法を判断し、手続をサポートすることが可能です。

アディーレ法律事務所なら、相続手続はもちろん、被相続人の借金が見つかった場合の債権者への対応も代行しております。ご状況によっては、債務整理の対応まで一貫して行うことも可能です。

お困りのことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。